Die Energiewende hat ein neues Nadelöhr: Nicht mehr die absolute Menge an Erzeugung entscheidet über Versorgungssicherheit, sondern ihre Flexibilität. Denn ob Strom verfügbar ist, hängt zunehmend davon ab, wann und wo er ins Netz eingespeist oder entnommen wird – nicht allein davon, wie viel insgesamt erzeugt wird.

In einem Energiesystem, das von Solar- und Windspitzen geprägt ist, verschiebt sich die Aufgabe: Schwankungen müssen ausgeglichen und Energie zeitlich verlagert werden. Genau hier setzen Großbatteriespeicher an. Sie nehmen Energie in Stunden des Überangebots auf und speisen sie in Knappheitsphasen wieder ein. Diese zeitliche Verlagerung reduziert extreme Ausschläge, macht Preise berechenbarer und trägt so zu einem insgesamt effizienteren Marktgeschehen bei.

Preismechanik statt Bauchgefühl

Dass Speicher Preise dämpfen, wirkt auf den ersten Blick kontraintuitiv – schließlich erhöhen sie ja nicht die Jahresproduktion. Die Erklärung liegt in der Marktmechanik. Der Strompreis entsteht im Zusammenspiel von Nachfrage und Angebot, das nach der sogenannten Merit-Order funktioniert. Zuerst fließt der günstige Strom aus Wind- und Solaranlagen ins Netz. Wenn das nicht reicht, kommen nach und nach teurere fossile Kraftwerke hinzu.

Grafik: Kyon Energy

In Zeiten mit viel Wind- oder Sonnenstrom deckt der günstige Strom meist den Energiebedarf allein, und der Preis bleibt niedrig. Wenn Batteriespeicher dann laden, wirkt sich das nur geringfügig auf den Preis aus. In Zeiten mit wenig erneuerbarem Strom müssen dagegen fossile Kraftwerke einspringen und treiben den Strompreis nach oben. Wenn Speicher in diesen Momenten Strom abgeben, verdrängen sie genau diese teuren Kraftwerke. Sie senken den Preis für alle Abnehmer deutlich. Insgesamt ist dieser Preiseffekt beim Entladen größer als der kleine Preisanstieg beim Laden.

Analysen von EPEX-Day-Ahead-Daten zeigen diesen Mechanismus sehr deutlich: Beim Laden in Stunden mit ohnehin niedrigen Preisen steigt der Strompreis durch zusätzliche Nachfrage von 100 Megawatt im Mittel nur um rund 9 Euro pro Megawattstunde – ein eher kleiner Effekt. Beim Entladen in teuren Spitzenstunden dagegen drücken Speicher die Preise spürbar nach unten, am Beispieltag vom 31. Oktober 2022 sogar um 16 Euro pro Megawattstunde. Über die Jahre 2020 bis 2022 reduzierte ein Speicher mit 100 Megawatt Leistung und 100 Megawattstunde Kapazität die tägliche Preisspanne im Schnitt um mehr als fünf Prozent.

Auch eine jüngere Frontier-Economics-Studie bestätigt diesen Effekt auf breiterer Datengrundlage. Sie zeigt, dass der Einsatz von Großbatteriespeichern die Preisschwankungen am Strommarkt messbar reduziert. Bereits ein Speicherausbau auf rund 15 Gigawatt mit 60 Gigawattstunden Kapazität bis 2030 könnte die Großhandelspreise im Mittel um rund 1Euro pro Megawattstunde senken und gleichzeitig den Bedarf an neuen Gaskraftwerken um etwa 9 Gigawatt verringern. Die Studie belegt damit, dass Batteriespeicher nicht nur kurzfristig Preisspitzen dämpfen, sondern langfristig auch zur strukturellen Stabilisierung des Strommarkts beitragen.

Mehr Marktintegration für Erneuerbare

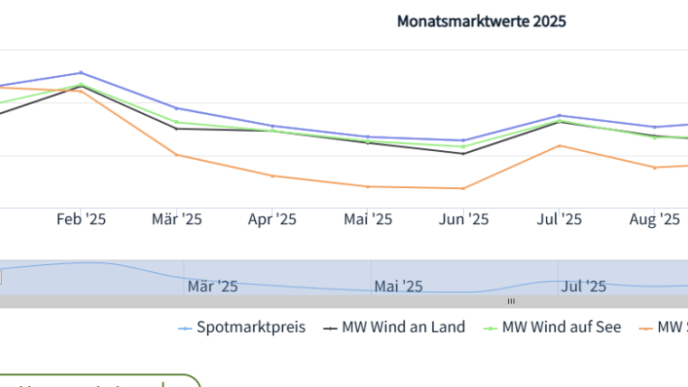

Mit zunehmendem Anteil fluktuierender Stromerzeugung verstärkt sich der sogenannte Kannibalisierungseffekt: Wenn große Mengen erneuerbarer Strom gleichzeitig ins Netz eingespeist werden, sinkt der Marktwert.

Ein Blick auf die Strompreisdaten verdeutlicht die Dramatik. Im Jahr 2024 lagen die Großhandelspreise laut EPEX in 459 von 8784 Stunden im negativen Bereich, was rund fünf Prozent des Jahres entspricht. Dies ist somit kein statistischer Ausrutscher, sondern ein Symptom mangelnder Flexibilität im Energiesystem. Noch brisanter ist jedoch die Entwicklung im laufenden Jahr: In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 wurden bereits 389 Stunden mit negativen Preisen gezählt, was einem Anstieg von rund 80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Besonders der Frühsommer markiert dabei eine neue Dimension: Im Mai und Juni wurden mit 130 bzw. 141 Stunden gleich zwei Allzeitrekorde aufgestellt. Dies zeigt einen rasanten Anstieg und macht deutlich, wie dringend zusätzliche Flexibilität in das System integriert werden muss.

Negative Preise signalisieren, dass grundsätzlich erwünschter erneuerbarer Strom zeitweise keinen Platz im System findet. Batteriespeicher machen die Überschüsse nutzbar. Sie erhöhen gezielt die Nachfrage in genau diesen Stunden, speichern die Energie und geben sie später in Zeiten hoher Nachfrage wieder ab. So werden negative Preise und Abregelungen seltener und das System wird investitionsfreundlicher. Denn die Preisinstabilität verschreckt so manchen Geldgeber.

Langfristig reicht der Einfluss von Großbatteriespeichern weit über die Preisdämpfung hinaus. Die Frontier-Economics-Studie zeigt, dass ein fortgesetzter Ausbau bis 2050 auf rund 72 Gigawatt installierte Leistung einen zusätzlichen Wohlfahrtsgewinn von mehr als 12 Milliarden Euro schaffen könnte. Speicher ersetzen fossile Kraftwerke zwar nicht vollständig, reduzieren deren Einsatz aber signifikant und machen so das Energiesystem insgesamt effizienter, stabiler und kostengünstiger.

Systemdienstleistungen und Netze: Wirkung über den Markt hinaus

Batteriespeicher wirken nicht nur am Großhandelsmarkt. Sie stellen hochdynamische Systemdienstleistungen bereit, unterstützen Frequenz- und Spannungshaltung und können gezielt dort errichtet werden, wo Netze wiederkehrend an ihre Grenzen stoßen.

In der Praxis können Speicher den Bedarf an Redispatch-Maßnahmen verringern, insbesondere wenn sie marktlich an geeigneten Standorten betrieben werden. Allerdings bleibt ihr Beitrag zur Netzdienlichkeit bislang deutlich hinter dem möglichen Potenzial zurück – so das Fazit einer aktuellen Studie von Eco Stor. Für eine Synchronisierung von Netz- und Marktbedarfen braucht es ein Preissignal, das beides abbildet, um die Netzauslastung gezielt zu senken und Flexibilität effizient dorthin zu lenken, wo sie systemisch am meisten nützt. In der Praxis verringern Speicher den Bedarf an Redispatch-Maßnahmen, indem sie ihm zuvorkommen.

Dennoch ist der Effekt bereits heute messbar: Nach der Studie von Eco Stor können große Batteriespeicher Redispatch-Kosten im deutschen Stromnetz um rund drei bis sechs Euro pro Kilowatt installierter Leistung und Jahr senken. Sie gleichen zudem Netzengpässe aus, indem sie überschüssige Energie aufnehmen und zu einem späteren Zeitpunkt gezielt wieder einspeisen. Auf diese Weise sinkt die Notwendigkeit, konventionelle Kraftwerke hoch- oder Solar- und Windkraftanlagen herunterzufahren, um Netzengpässe auszugleichen.

Jeder dadurch vermiedene Redispatch-Eingriff spart Kosten, die sonst über die Netzentgelte auf alle Stromkunden verteilt würden. Markt- und Netzeffekte greifen hier ineinander und entfalten ihre Wirkung schnell, da Großbatteriespeicher innerhalb weniger Monate, nicht erst nach Jahren, in Betrieb gehen können.

Was Modelle zeigen – und was man daraus schließen kann

Das Prinzip lässt sich auch an einzelnen Tagen beobachten: Am 11. Juni 2023, einem besonders schwankungsreichen Sommertag, nahmen Speicher bei hoher Einspeisung und niedrigen Preisen überschüssige Energie auf, die sonst den Marktpreis weiter gedrückt oder gar zu negativen Preisen geführt hätte. In den anschließenden Stunden hoher Nachfrage gaben sie diese Energie wieder ab und verdrängten so teure fossile Spitzenlastkraftwerke – mit spürbarer Wirkung auf den Strompreis.

Wenn man diesen Einfluss von Speichern auf den Strompreis bis Oktober 2023 auf den Verbrauch privater Haushalte hochrechnet, ergibt sich ein Einsparpotenzial von über 83 Millionen Euro. Für das Krisenjahr 2022, das durch extreme Preisschwankungen geprägt war, zeigen Modellierungen, dass durch den Einsatz von Speichern sogar eine mögliche Entlastung von rund 658 Millionen Euro beziehungsweise 1,36 Euro pro Megawattstunde.

Entscheidend ist dabei weniger, jede einzelne Stunde Strom günstiger zu machen, sondern die extremen Ausschläge nach oben und unten abzufedern. Für ein stabiles, berechenbares Preisniveau.

Zwei hartnäckige Missverständnisse

Doch bei all den Vorteilen halten sich noch einige Missverständnisse hartnäckig im Markt. Eines davon besonders störrisch: „Speicher verdienen nur bei hohen Preisen – also können sie die Preise nicht senken.“ Kurzfristig erzielen Speicher Einnahmen durch Spreads, also die Unterschiede zwischen niedrigen und hohen Strompreisen. Wenn jedoch mehr Flexibilität ins System kommt, werden diese Spreads kleiner – und genau das ist der gesamtgesellschaftliche Vorteil, weil es die Preise stabilisiert. Speicherbetreiber setzen ohnehin auf mehrere Einnahmequellen, etwa Arbitrage (Ausnutzen von Preisunterschieden durch gezieltes Laden und Entladen), zur Frequenz- und Spannungshaltung oder Engpassmanagement. Parallel dazu profitiert das gesamte Stromsystem von sinkenden Gesamtkosten.

Und: „Negative Preise sind gut für Verbraucher.“ Zwar wirken einige Stunden Gratisstrom verlockend, doch sie gehen oft mit Abregelungen, Redispatch-Maßnahmen und falschen Investitionsanreizen einher. Speicher mindern diese Folgekosten, indem sie überschüssigen Strom aufnehmen und gezielt zu wertvollen Zeitpunkten wieder abgeben. Entscheidend ist am Ende die Gesamtbilanz, die mit mehr Flexibilität für alle günstiger ausfällt.

Speicher glätten die Preiswogen

Großbatteriespeicher sind kein „nice-to-have“-Puffer, sondern Allrounder. Sie dämpfen Preisspitzen, geben überschüssigem Strom einen wirtschaftlichen Wert und sorgen so für ein stabileres und insgesamt niedrigeres Preisniveau. In einem Stromsystem, das überwiegend aus erneuerbaren Energien gespeist wird, bemisst sich die wahre Kapazität nicht allein an den installierten Gigawatt, sondern an der Fähigkeit, Energie genau zur richtigen Zeit bereitzustellen. Wer die Energiewende bezahlbar gestalten will, muss Flexibilität jetzt entschlossen in den Mittelpunkt rücken – und Großbatteriespeicher als zentrales Rückgrat eines stabilen und kosteneffizienten Strommarktes begreifen.

—Der Autor Philipp Merk gründete 2021 gemeinsam mit Florian Antwerpen und Adrian Kapsalis Kyon Energy, nachdem das Trio zuvor bereits umfassende Erfahrungen in der Entwicklung von Großbatteriespeichern gesammelt hatte. Heute gilt Kyon Energy als einer der führenden Spezialisten für Batteriespeicher in Deutschland mit einer Projektpipeline von über 7 Gigawatt. Seit 2024 gehört das Unternehmen vollständig zu Total Energies und entwickelt sich vom reinen Projektentwickler zunehmend hin zu einem Betreiber von Großspeichern und Flexibilitätsanbieter. —

—Der Autor Philipp Merk gründete 2021 gemeinsam mit Florian Antwerpen und Adrian Kapsalis Kyon Energy, nachdem das Trio zuvor bereits umfassende Erfahrungen in der Entwicklung von Großbatteriespeichern gesammelt hatte. Heute gilt Kyon Energy als einer der führenden Spezialisten für Batteriespeicher in Deutschland mit einer Projektpipeline von über 7 Gigawatt. Seit 2024 gehört das Unternehmen vollständig zu Total Energies und entwickelt sich vom reinen Projektentwickler zunehmend hin zu einem Betreiber von Großspeichern und Flexibilitätsanbieter. —

Die Blogbeiträge und Kommentare auf www.pv-magazine.de geben nicht zwangsläufig die Meinung und Haltung der Redaktion und der pv magazine group wieder. Unsere Webseite ist eine offene Plattform für den Austausch der Industrie und Politik. Wenn Sie auch in eigenen Beiträgen Kommentare einreichen wollen, schreiben Sie bitte an redaktion@pv-magazine.com.

Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.