Am 1. April 2000 trat das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in Kraft. Was damals wie ein mutiger Eingriff in den Energiemarkt wirkte, war rückblickend der systemische Startschuss für eine der erfolgreichsten wirtschaftlichen und technologischen Transformationen in Deutschland. Für uns bei Saxovent war es sogar mehr: Ohne das EEG gäbe es unser Unternehmen in dieser Form vermutlich nicht. Als Projektentwickler, Betreiber und Investor der ersten Stunde profitierten wir unmittelbar vom gesetzlich garantierten Netzanschluss und der klar geregelten Einspeisevergütung. Das EEG hat damals überhaupt erst möglich gemacht, dass private Akteure wie wir neben den etablierten Energieversorgern am Markt auftreten und uns in der Folge auch behaupten konnten.

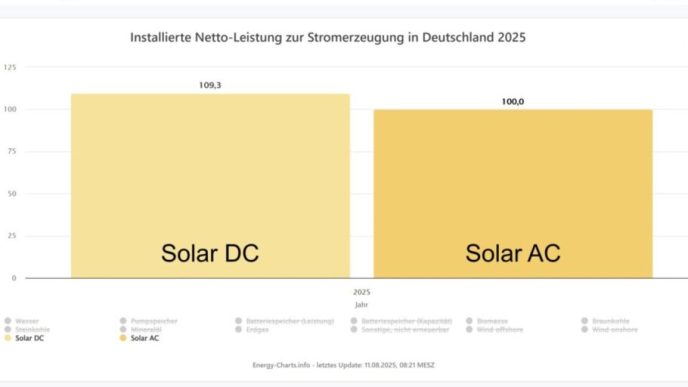

Heute, 25 Jahre später, steht das EEG an einem Wendepunkt. Nicht, weil es versagt hätte – sondern weil es seinen Job im Grunde erfüllt hat. Der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch liegt bei fast 60 Prozent, Windkraft und Photovoltaik sind zentrale Säulen unserer Stromversorgung. Was mit idealistischen Bürgerprojekten und einzelnen Enthusiasten begann, ist heute eine hochprofessionelle Industrie. Aber genau deshalb, wegen dieser äußerst erfolgreichen Entwicklung, braucht es jetzt einen neuen systemischen Impuls – keinen Rückfall in Subventionslogik, sondern eine mutige Weiterentwicklung auf dem bereits Erreichten.

Vom Monopol zur Vielfalt – das EEG als Ermöglichungsgesetz

In den 1990er-Jahren dominierten große Versorger ein Oligopol aus Netzen und Kraftwerken, den deutschen Energiemarkt. Dass sich dieses System überhaupt öffnen ließ, war ein politischer Kraftakt auf vielen Ebenen – mit weitreichenden Folgen und nicht alle Folgen konnten zum damaligen Zeitpunkt vorausgesehen werden. Das Unbundling, also die Trennung von Netzbetrieb und Stromerzeugung, und das Anschlussrecht für erneuerbare Projekte waren die zentralen Weichenstellungen. Diese Hebel gaben uns als „kleinen“ und „jungen“ Projektentwicklern erstmals die Möglichkeit, wettbewerbsfähig und auf Augenhöhe zu agieren.

Doch der Rückblick sollte nicht verklären: Der Weg war hart und von vielen Auseinandersetzungen geprägt. Genehmigungen dauerten, Netzanfragen wurden verschleppt, und die Schaffung von Planungsrecht auf Bundes- und Landesebene nahm sehr lange Zeiträume in Anspruch. In der Gesellschaft war das Thema Energiewende weit weniger etabliert und die betroffenen ländlichen Regionen, Anwohner und Gemeinden waren eher zurückhaltend bis ablehnend. Saxovent und viele andere Unternehmen entstanden aus einer ökologischen Bewegung heraus – getrieben von der Frage: Wie wollen wir unsere Energiezukunft gestalten und wie können wir unsere Energieversorgung auf Nachhaltigkeit umbauen? Das EEG gab uns die Werkzeuge und Mittel an die Hand, diese Zukunft praktisch umzusetzen und zu gestalten.

Heute: Zwischen Marktintegration und Systemblockaden

Die aktuellen Herausforderungen sind grundlegend andere – und sie sind komplexer. Der Markt ist differenzierter, die Techniken sind ausgereift, und dennoch kämpfen wir mit einer ganzen Reihe struktureller Probleme: fehlender und schleppender Netzausbau, überbürokratisierte Genehmigungsverfahren und unterschiedliches Genehmigungsrecht in den einzelnen Bundesländern, ineffiziente Speicherintegration, unklare Zuständigkeiten. Vieles davon sind keine technischen Probleme, diese lassen sich in aller Regel zügig lösen, wie die Vergangenheit eindrucksvoll beweist. Sondern es ist eher ein systemisches Versäumnis – zu lange politische Diskussionen, um zu notwendigen Anpassungen zu gelangen und ein zu großes Bestreben der Politik den Einzelfall zu regeln und nicht das Gesamtbild im Fokus zu behalten.

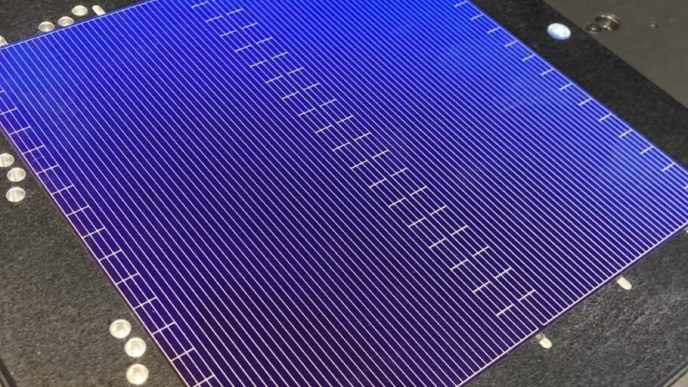

Was heute fehlt, ist eine konsequente Weiterentwicklung der ursprünglichen Idee: Das EEG sollte nicht dauerhaft subventionieren, sondern Märkte eröffnen und ermöglichen. Stattdessen erleben wir einen Zuwachs an Komplexität und Regelungsdichte ohne funktionierende Schnittstellen zu schaffen. Wind und Solar sind längst ausgereifte und langlebige Technologien, Speichertechnologien, Smart Grids sowie Smart Meter stehen bereit und Lastmanagementsysteme sind erprobt – aber in der Realität verhindert Fragmentierung die Umsetzung und den Einsatz neuer Techniken. Wir neigen vielfach dazu die Innovation als Risko zu betrachten, statt die Chance darin zu erkennen. Die Konsequenz: Ein hoher Strompreis für alle – sowohl Verbraucher als auch Industrie -, geringe Planungssicherheit sowie mangelnde Innovationskraft und schwindende Akzeptanz in der Bevölkerung.

Akzeptanz schaffen heißt: Teilhabe ermöglichen und Preise senken

Wer sich ernsthaft mit Energiewende beschäftigt, kommt an der Akzeptanzfrage, egal ob bei Industrie oder Verbrauchern, nicht vorbei. Kein Mensch wünscht sich eine Windkraftanlage direkt hinterm Gartenzaun – und doch brauchen wir diese Anlagen. Hier fallen städtische und ländliche Bevölkerung buchstäblich auseinander. Die „städtische“ Gruppe möchte nachweislich gerne grünen Strom zu günstigen Preisen und ist durch die Anlagen im Umfeld nicht belastet. Die „ländliche“ Gruppe ist durch die Anlagen im direkten Wohnumfeld betroffen, profitiert aber nicht durch die langfristige Senkung der Strompreise. Die Antwort kann nur langfristig und nachhaltig darin liegen, dass sowohl die städtischen als auch ländlichen Verbraucher von günstigen „grünen“ Strompreisen profitieren. Bisher wurde das Versprechen, dass der Umbau des Energiesystems zu einer sicheren und preisgünstigen Energieversorgung für alle führt, nicht eingelöst. Darüber können auch durchaus wertvolle Ansätze regionaler Teilhabe wie: finanzielle Beteiligung der betroffenen Gemeinden, günstiger Strom vor Ort und die Stärkung der kommunalen Infrastruktur, nicht hinwegtäuschen.

Aber auch wirtschaftlich müssen wir ehrlicher werden: Deutschland hat im internationalen Vergleich extrem hohe Strompreise. Das liegt nicht zuletzt an einem System, das an vielen Stellen auf Dauer-Subventionierung auf allen Ebenen statt auf Marktintegration setzt. Wenn wir ernsthaft wollen, dass die Energiewende in der Breite funktioniert und positiv ankommt, dann müssen wir Erzeugung, Speicherung und Verbrauch besser verzahnen – technologisch, regulatorisch und wirtschaftlich.

Was jetzt folgen muss: Vom EEG zur Energie-Gesamtsystemlogik

Das EEG war nie als Endpunkt gedacht – sondern als Initial- und Übergangsmechanismus. Und genau so müssen wir es jetzt auch behandeln: Als einen erfolgreichen Impuls, der nun abgelöst werden muss durch ein ganzheitliches Design des Energiemarktes. Dazu gehört:

- Die Digitalisierung von Genehmigungs- und Netzprozessen, damit Projekte schneller genehmigt und realisiert werden können.

- Ein regulatorischer Rahmen, der die Gesamtheit des Energiesystems im Fokus hat und nicht die einzelfallspezifische Lösung.

- Ein energiewirtschaftlicher Ansatz, der die jeweils beste und sinnvollste Technologie für ein Projekt präferiert und nicht die „beste“ Kombination unterschiedlicher Subventionen.

- Die umfassende Reform der Ausschreibungslogik und des damit einhergehenden Marktdesigns. Hier müssen wir nicht alles selbst „erfinden“, sondern können gute und sinnvolle Lösungen aus dem Ausland übernehmen und weiterentwickeln.

- Ein realistisch kalkuliertes und ausgestaltetes Strommarktdesign, das Investitionen in Netze, Erzeugung und Speicher auch ohne Dauersubvention für alle Marktteilnehmer sinnvoll erscheinen lässt und die entsprechenden Investitionen tragfähig und planbar macht.

Wir brauchen ein EEG 2.0 – nicht im Sinne einer Fortführung und Zementierung alter Strukturen, sondern als Transformationsrahmen für ein intelligentes, vernetztes und resilientes Energiesystem.

Die Zukunft liegt nicht in der Vergangenheit – sondern im Mut zum Umbau

Die große Stärke des EEG war seine Klarheit (diese ist über die Jahre durch eine Vielzahl von Novellierungen etwas verloren gegangen): Es hat einfache Regeln geschaffen, wo zuvor komplexe Barrieren standen. Jetzt müssen wir diese Klarheit wieder aufbringen – und das Energiesystem als Ganzes denken. Technologie ist nicht das Problem, es ist alles vorhanden, was wir benötigen, um erfolgreich zu sein. Planung, Integration und Steuerung sind die Baustellen und ein klarer, verlässlicher und zukunftsfähiger politischer Rahmen.

Wir werden auch künftig als unabhängige Entwickler unseren Beitrag leisten – mit Projekten, die regenerativ, nachhaltig und wirtschaftlich sind. Aber dafür braucht es verlässliche und belastbare Rahmenbedingungen und ein gemeinsames Verständnis von Energie als öffentlichem Gut. Die Energiewende ist keine technische Herausforderung mehr. Sie ist ein Strukturprojekt. Und wir stehen erst am Anfang.

— Der Autor Thorsten Freise ist COO der Saxovent Smart Eco Investments GmbH und Geschäftsführer der Saxovent Renewables GmbH. Saxovent ist ein unabhängiges, inhabergeführtes Berliner Beteiligungsunternehmen mit über 25 Jahren Erfahrung in der Entwicklung nachhaltiger Infrastruktur und CO₂-vermeidender Technologien. Die Tochtergesellschaft Saxovent Renewables deckt die komplette Wertschöpfungskette der erneuerbaren Energie ab. —

— Der Autor Thorsten Freise ist COO der Saxovent Smart Eco Investments GmbH und Geschäftsführer der Saxovent Renewables GmbH. Saxovent ist ein unabhängiges, inhabergeführtes Berliner Beteiligungsunternehmen mit über 25 Jahren Erfahrung in der Entwicklung nachhaltiger Infrastruktur und CO₂-vermeidender Technologien. Die Tochtergesellschaft Saxovent Renewables deckt die komplette Wertschöpfungskette der erneuerbaren Energie ab. —

Die Blogbeiträge und Kommentare auf www.pv-magazine.de geben nicht zwangsläufig die Meinung und Haltung der Redaktion und der pv magazine group wieder. Unsere Webseite ist eine offene Plattform für den Austausch der Industrie und Politik. Wenn Sie auch in eigenen Beiträgen Kommentare einreichen wollen, schreiben Sie bitte an redaktion@pv-magazine.com.

Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.