Forscher aus Hannover und Hameln haben untersucht, wie die Ansiedlung von Elektrolyseuren für die Produktion von grünem Wasserstoff und von großen Batteriespeichern in Deutschland am sinnvollsten – aus Sicht der Energiewende – wäre. Im optimierten Szenario kommen sie auf 60 Milliarden Euro Kosteneinsparungen, wenn mindestens 35 Prozent der Erneuerbaren auf diesem Weg gespeichert und umgewandelt werden.

Die schwankende Erzeugung aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen stellt das Energiesystem in Deutschland vor große Herausforderungen. Unstreitig ist, dass mit fortschreitender Energiewende mehr Batteriespeicher und Elektrolyseure, die den Strom in grünen Wasserstoff wandeln, gebraucht werden. Ein Forschungsteam der Leibniz Universität Hannover (LUH) und des Instituts für Solarenergieforschung Hameln (ISFH) hat nun untersucht, wie sich die regionale Verteilung und eine effiziente Nutzung von Elektrolyseuren und Batteriespeichern auf die Entwicklung der Kosten der Energiewende auswirkt.

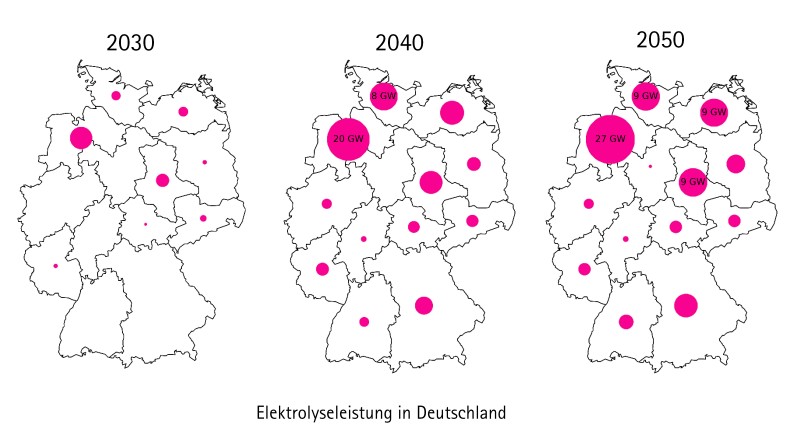

Die Forscherinnen und Forscher haben ein Modell entwickelt, mit dem das deutsche Energiesystem optimiert und der Beitrag von Elektrolyseuren und Batteriespeichern zum Erfolg der Transformation des Energiesystems ermittelt wird. Im optimierten Szenario, das sie in der Studie „Weniger Abregeln durch mehr Flexibilität im Energiesystem – Wie teuer die Energiewende wird, hängt auch davon ab, wie Überschussstrom durch Elektrolyseure und Batteriespeicher genutzt werden kann“ vorstellen, sind Elektrolyseure vor allem im Norden angesiedelt, um überschüssigen Windstrom in grünen Wasserstoff zu wandeln. Die Batteriespeicher finden sich hingegen vor allem im Süden Deutschland, um überschüssigen Solarstrom zwischenzuspeichern.

„Unsere Studie zeigt, dass 2050 etwa 35 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien zunächst gespeichert oder in Wasserstoff umgewandelt werden müssen, um effizient genutzt zu werden“, erklärt Alexander Mahner, Erstautor der Studie. „Wenn wir das nicht in ausreichendem Maße tun, könnten die Gesamtkosten der Energiewende um bis zu 60 Milliarden Euro steigen, weil wir mehr Importe benötigen.“ Auch ein langsamerer oder zu geringer Ausbau von Elektrolyseuren und Batteriespeichern würde die Kosten erhöhen. Zudem laufe Deutschland Gefahr, die Klimaziele nicht zu erreichen.

Insgesamt haben die Forscher drei Szenarien betrachtet. Das Referenzszenario beruht dabei aus einem optimierten Ausbau von Batteriespeichern und Elektrolyseuren. Bei letzteren wird von der installierten Elektrolyseleistung von zehn Gigawatt ausgegangen, wie sie für 2030 in der nationalen Wasserstoffstrategie vorgesehen ist – was die Forscher als Minimum betrachten. 2050 soll sie dann bei 70 Gigawatt liegen. Bei den Batteriespeichern beginnt 2030 nach dem Modell der Ausbau vor allem in den südlichen und südwestlichen Regionen Deutschlands. Ab 2040 sind in allen Regionen mehrere Gigawattstunden Speicherkapazität installiert. 2050 dann erreicht Bayern 128 Gigawattstunden, Baden-Württemberg 95 Gigawattsunden und das nordwestliche Niedersachsen 70 Gigawattstunden. Alle anderen Regionen erreichen im Modell der Forscher zwischen 15,5 und 48 Gigawattstunden installierter Batteriespeicher-Kapazität.

Im Szenario „Verzögert“ gehen sie von einem langsameren Elektrolyse-Ausbau aus. Die installierte Leistung wird mit einer Verzögerung von fünf Jahren gegenüber dem Referenzszenario berechnet. Beim dritten Szenario, das die Forscher „Begrenzt“ nennen, werden die Leistungen sowohl der Batteriespeicher als auch der Elektrolyseure auf jene aus dem Szenario B des Netzentwicklungsplans Strom 2027/2024 der Übertragungsnetzbetreiber begrenzt.

„Bei einer idealen Ausstattung des Energiesystems mit Speichern werden dann weniger stillstehende Windräder zu sehen sein, obwohl gerade viel Wind weht. Derzeit muss das manchmal sein, um Überlastungen zu verhindern, wenn zu viel Strom im Netz ist“, so die Forscher weiter. Es gelte, den hinterherhinkenden Ausbau der Elektrolyseure und Stromspeicher sinnvoll und nicht „im Blindflug“ anzugehen, so die Wissenschaftler weiter. Für ihr Forschungsprojekt erhielten sie nach eigenen Angaben finanzielle Unterstützung vom Energieversorger EWE.

Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.