Der massive Ausbau der Photovoltaik ist Voraussetzung für das Erreichen der deutschen Klimaziele und schon längst nicht mehr rein ideologisch, sondern marktwirtschaftlich getrieben. Doch in der praktischen Umsetzung häufen sich Zielkonflikte. Besonders bei großen Freiflächenanlagen treffen ambitionierte Leistungskonzepte auf knappe Netzanschlusskapazitäten, volatile Strompreise und ein zunehmend komplexes Fördersystem. Die zentrale Frage lautet: Wie lässt sich eine Photovoltaik-Anlage so konfigurieren, dass sie auch unter Bedingungen strukturell fallender Marktwerte langfristig wirtschaftlich bleibt?

Zusammengefasst sollten für eine optimale Anlagenkonfiguration der Netzanschluss, die Auslegung der Photovoltaik-Anlage selbst (Reihenabstände, Ausrichtung und Modulneigung) sowie mögliche Speicherlösungen ganzheitlich betrachtet werden.

Im Detail bedeutet das:

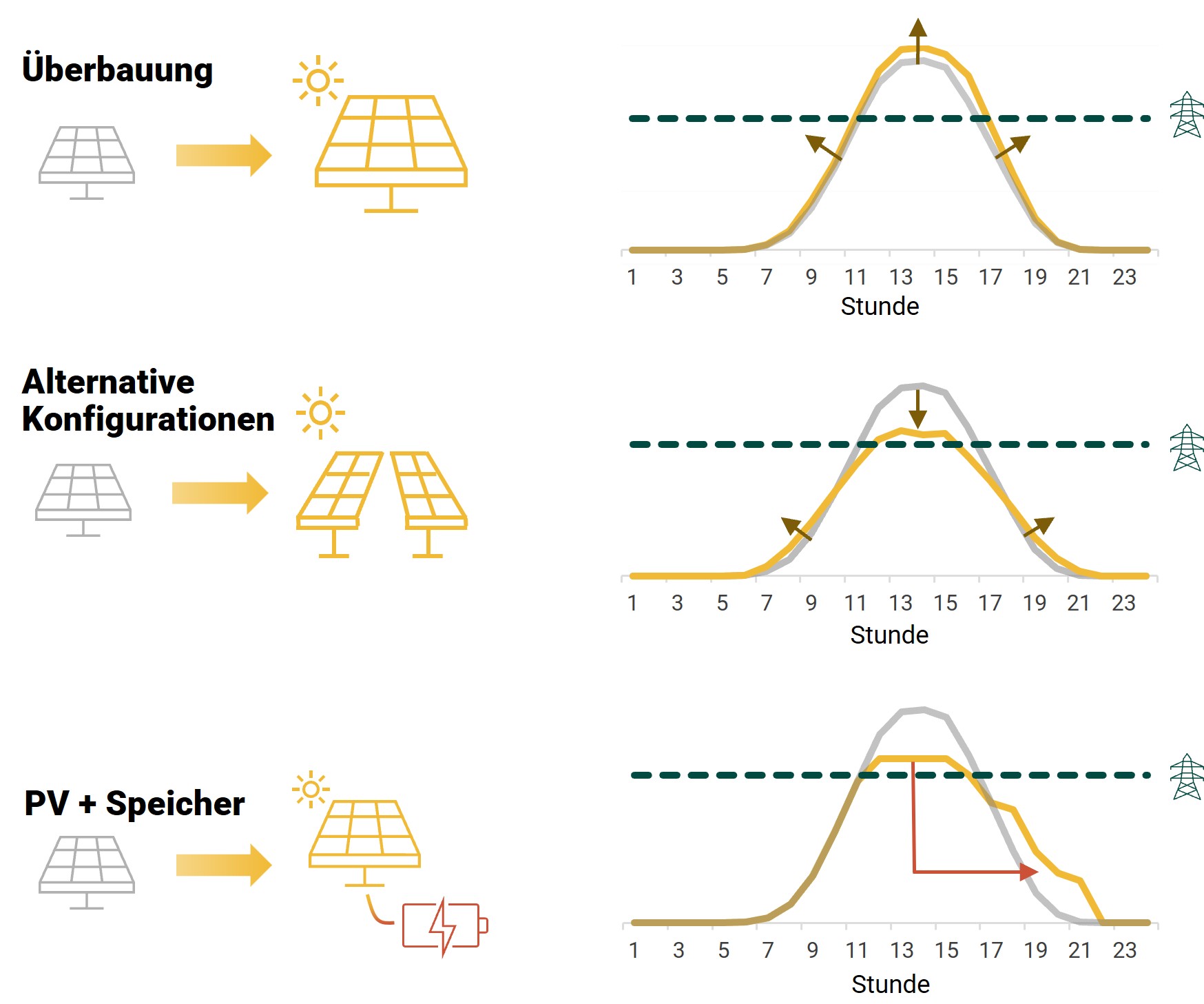

- Netzanschlüssekönnen häufig kapazitär überbaut werden, sodass mehr Leistung installiert ist, als in den sonnenreichsten Stunden eingespeist werden kann. Zwar wird hierdurch Erzeugung „abgeschnitten“. Jedoch ist der Strompreis regelmäßig in genau den betroffenen Stunden ohnehin sehr niedrig oder sogar negativ. Gleichzeitig steigt die Einspeisung vor- und nachmittags (an den „Schultern“ des Einspeiseprofils), wenn die Preise noch attraktiv sind. Je nach verfügbarer Fläche kann eine Überbauung also sinnvoll sein. In der Praxis sind Überbauungsfaktoren bis zu 2 gängig.

- Die Anlagenauslegung ist eine weitere Stellschraube, die die insgesamt erzeugte Energie, ihre Struktur und auch die Flächenbedarfe stark beeinflusst. Früher herrschte vor allem die perfekte Südausrichtung mit ertragsmaximierender Neigung und einer effizienten Flächenbelegung durch enge Aufständerung vor. Heute treten vermehrt alternative Konzepte in den Vordergrund, die die Erzeugungsstruktur verändern, sodass saisonal mehr in den Übergangsjahreszeiten und tageszeitlich mehr an den Vor- und Nachmittagen erzeugt wird.

- Eine alternative Anlagenauslegung konkurriert immer auch mit einer Speicherlösung vor Ort. Vor dem Hintergrund deutlich sinkender Kosten für Batteriespeicher gehen immer mehr Anlagenbetreiber dazu über, diese im Co-Location-Konzept zu errichten oder nachzurüsten. Je nach Art des Netzanschlusses (entscheidend ist hier vor allem die Bidirektionalität, also die Möglichkeit der Ein- und Ausspeisung) und Vereinbarung mit dem Verteilnetzbetreiber kann die Batterie neben der Optimierung von Photovoltaik-Marktwerten deutliche Zusatzerlöse an den Spot- und Regelreservemärkten erzielen. Auch wenn es sich bei den sehr hohen Erlösen der letzten Jahre um eine Momentaufnahme handelt – Stichwort Batterie-Boom und Kannibalisierung – kann ein Speicher auch ohne diese Effekte hoch wirtschaftlich sein. Außerdem ist die größte Hürde der aktuellen Batteriespeicherprojekte die Verfügbarkeit von Netzanschlüssen, welche man bei einer Nachrüstung am Standort einer Photovoltaik-Freiflächenanlage umgeht.

Betrachten wir exemplarisch eine Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 20 Megawatt Netzanschlussleistung. Wird diese klassisch in Südausrichtung gebaut, liefert sie rund 22 Gigawattstunden Strom pro Jahr und erwirtschaftet bei typischen Marktpreisen etwa 1,3 Millionen Euro. Doch niedrige Strompreise in den Mittagsstunden und Abschaltungen setzen diese Erlöse unter Druck.

Wird die Anlage aber mit 30 Megawatt Modulleistung ausgestattet, also deutlich mehr als der Netzanschluss zulässt, geht zwar zur Mittagszeit ein Teil der Erzeugung verloren. Doch gerade in diesen Stunden sind die Preise am niedrigsten. Unterm Strich steigen die Erlöse daher trotzdem – in unserem Beispiel auf rund 1,6 Millionen Euro. Jedoch führt die größere Modulleistung auch zu höheren Investitionskosten und einem größeren Flächenbedarf.

Wird die gleiche Anschlussleistung abweichend mit einer Ost-West-Aufständerung genutzt, verschiebt sich die Produktion stärker in den Vormittag und Abend. Damit sinkt zwar der Gesamtertrag pro Modul etwas, aber die Einspeisung wird gleichmäßiger und kann besser am Markt platziert werden – zumindest bei den derzeitigen Strompreisstrukturen. Außerdem nutzt diese Variante gegebene Flächen besser aus. Damit steigen die Erlöse im Vergleich zur klassischen Südausrichtung in diesem Beispiel kurzfristig auf rund 1,65 Millionen Euro.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Anlage mit einem Speicher zu kombinieren. Die Batterie lädt den Strom in Stunden mit niedrigen Preisen und speist ihn in den teureren Abendstunden wieder ein. So entsteht ein zusätzlicher Erlös – in unserem Beispiel können insgesamt rund 1,7 Millionen Euro erreicht werden. Diese Lösung führt zu einer Erhöhung der Investitionskosten aufgrund des ergänzten Batteriespeichers, bringt aber auch einen strategischen Vorteil: Speicher schaffen Flexibilität. Wenn sich Preise, Marktmechanismen oder Regulierungen in Zukunft verändern, kann eine Batterie ihre Einsatzstrategie anpassen und bleibt damit auch langfristig wertvoll.

Grafik: Lukas Strickling, r2b Energy Consulting

Wichtig ist, dass diese Konfigurationsoptionen nicht isoliert betrachtet und analysiert werden, sondern ganzheitlich, da sie sich gegenseitig beeinflussen können. Entweder als Alternativen: eine Verbesserung des Marktwertes kann beispielsweise mit einem Batteriespeicher oder mit einer Ost-West-Ausrichtung erreicht werden. Oder als Komplemente: so kann das Vorhandensein eines Speichers eine signifikante Überbauung des Netzanschlusses ermöglichen.

Wir von r2b Energy Consulting haben zu diesem Zweck voll integrierte Modelle entwickelt, die alle vor Ort möglichen Konstellationen analysieren und optimieren. Ein zentrales Element dieses modellgestützten Optimierungsansatzes liegt in der Betrachtung von Konzepten, die auch bei sich wandelnden Rahmenbedingungen – Strompreise, Marktwerte, Förderungen, Netzrestriktionen und Regulierung – passgenaue Lösungen liefern.

— Der Autor Lukas Strickling ist Manager Quantitative Analyse und seit 2020 bei r2b Energy Consulting tätig. Der Fokus seiner Beratungstätigkeit bei r2b liegt auf quantitativen, ökonomischen Analysen insbesondere zu den Themen: Strom- und Wasserstoffmärkte, Bewertung von Batteriespeichern, Dekarbonisierungsstrategien für Industrie und Gewerbe sowie Regel- und Ausgleichsenergiemärkte. www.r2b-energy.com —

— Der Autor Lukas Strickling ist Manager Quantitative Analyse und seit 2020 bei r2b Energy Consulting tätig. Der Fokus seiner Beratungstätigkeit bei r2b liegt auf quantitativen, ökonomischen Analysen insbesondere zu den Themen: Strom- und Wasserstoffmärkte, Bewertung von Batteriespeichern, Dekarbonisierungsstrategien für Industrie und Gewerbe sowie Regel- und Ausgleichsenergiemärkte. www.r2b-energy.com —

Die Blogbeiträge und Kommentare auf www.pv-magazine.de geben nicht zwangsläufig die Meinung und Haltung der Redaktion und der pv magazine group wieder. Unsere Webseite ist eine offene Plattform für den Austausch der Industrie und Politik. Wenn Sie auch in eigenen Beiträgen Kommentare einreichen wollen, schreiben Sie bitte an redaktion@pv-magazine.com.

Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.