Erstmals wird in einer Analyse aufgezeigt, wieviel Speicherkapazitäten Österreich auf dem Weg zu 100 Prozent erneuerbarem Strom bis 2030 und Klimaneutralität bis 2040 braucht. Die Batteriespeicher werden dabei als zentrales Bindeglied gesehen, um den erzeugten Solarstrom über den Tag zu verteilen und fehlende Netzkapazitäten auszugleichen.

„Photovoltaik ohne Speicher ist wie ein Ferrari ohne Räder – viel Leistung, aber die PS kommen nicht auf die Straße“, sagt Alfred Weinberger, Managing Director der Amarenco Group Solar Austria. Er fordert dringend, die wirtschaftlichen Hürden für den Batteriespeicher-Ausbau zu beseitigen. „Wenn wir den Ausbau der Erneuerbaren wirklich wollen, müssen wir die Spielregeln so ändern, dass Speicher das Gesamtsystem unterstützen und wirtschaftlich attraktiv für Investoren werden“, sagt er weiter.

Grundlage für seine Forderung ist eine neue Studie, die erstmals den Batteriespeicherbedarf in Österreich auf dem Weg zu 100 Prozent erneuerbarem Strom bis 2030 und Klimaneutralität bis 2040 aufzeigt. Autoren der ersten Speicherstudie dieser Art im Land sind der Bundesverband Photovoltaic Austria (PV Austria), der Übertragungsnetzbetreiber Austrian Power Grid (APG), die TU-Graz und D-fine. Die Studie liefert konkrete Zahlen zum Bedarf an Batteriespeichern bis 2030 und 2040 und zwar aufgeschlüsselt nach Bundesländern, Bezirksgruppen und Anwendungsbereichen.

Grundlage für die Berechnung sind die im integrierten österreichischen Netzinfrastrukturplan definierten Ausbauziele für Photovoltaik von 21 Gigawatt bis 2030 und 41 Gigawatt bis 2040. Aktuell sind im Land kumuliert etwa neun Gigawatt Photovoltaik-Leistung installiert. Die Batteriespeicher seien dann „das zentrale Bindeglied zwischen Erzeugung und Verbrauch“. Sie werden benötigt, um die Photovoltaik-Erzeugung über den Tag zu verteilen, Flexibilität in das Energiesystem zu bringen und auch fehlende Netzkapazitäten auszugleichen.

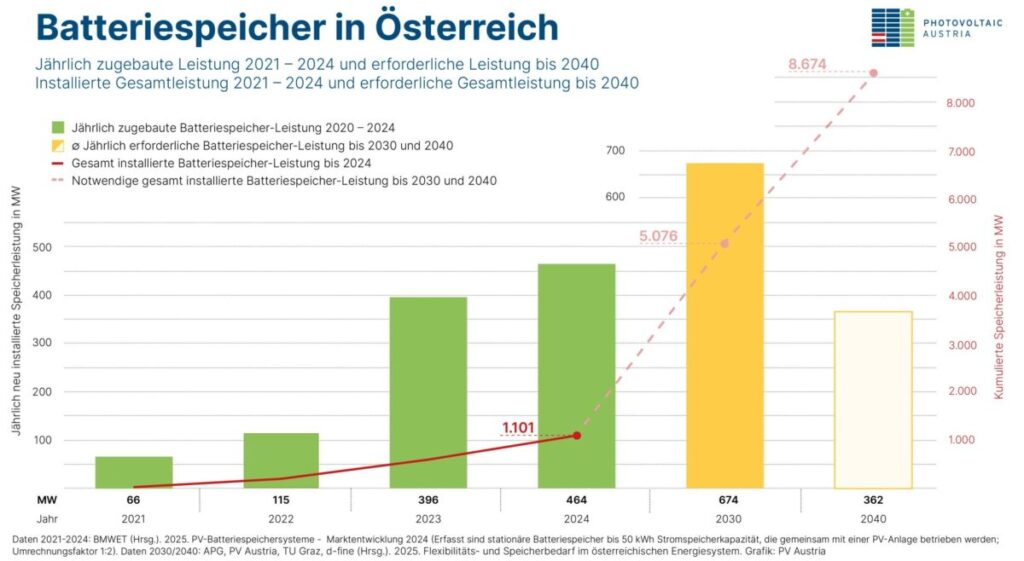

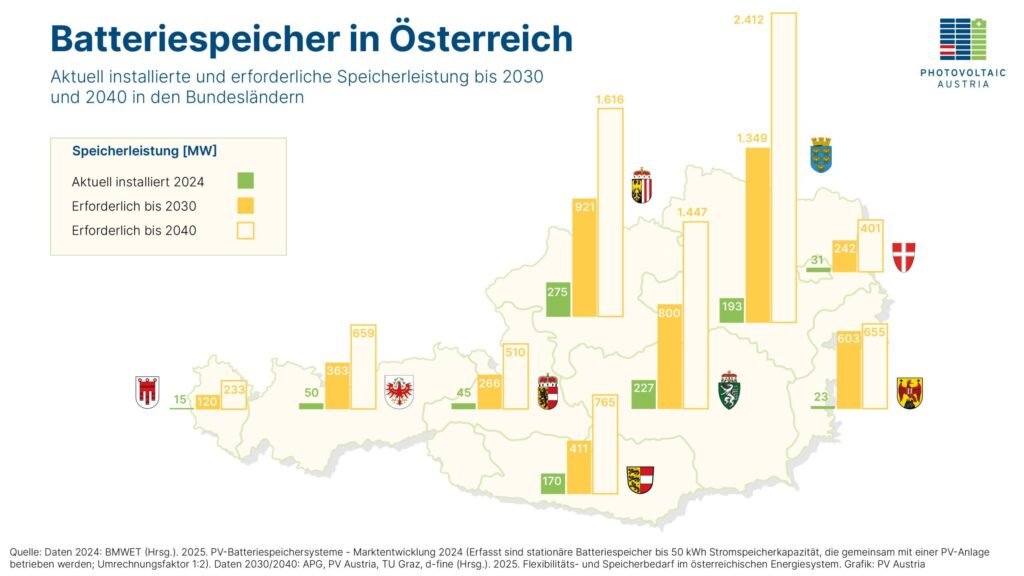

Ein zentrales Ergebnis der Speicherstudie sei dabei, dass sich der Strombedarf auf 125 Terawattstunden bis 2040 verdoppeln werde. Dabei werde sich der Flexibilitätsbedarf, also die Menge an Strom, die zeitlich verschoben werden muss, auf 41 Terawattstunden versechsfachen. Für den Batteriespeicherbedarf bedeutet dies, dass es er sich bis 2040 auf 8,7 Gigawatt verachtfachen müsse. In der Studie ist dabei auch der Zwischenschritt 2030 festgehalten, wo der Bedarf bei 5,1 Gigawatt liegt. Diese verteilen sich auf 3,7 Gigawatt an Kleinspeichern in Haushalten und im Gewerbe und 1,4 Gigawatt an großen Batteriespeichern. Bis 2040 sollte die Leistung dann auf 6,0 Gigawatt bei den Klein- und 2,7 Gigawatt bei den Großspeichern steigen. Bei der regionalen Verteilung zeige sich der größte Bedarf mit 28 Prozent in Niederösterreich vor Oberösterreich mit 19 Prozent und der Steiermark mit 17 Prozent.

Grafik: PV Austria

Es sei essenziell, dass 2040 etwa gleich viel Batteriespeicher-Leistung installiert sei wie bei den klassischen Speicherkraftwerken, also Pump- und Reservoirspeicher, bereits in der APG-Regelzone vorhanden sei. „Unsere Studie liefert einen klaren Fahrplan für den notwendigen Speicherbedarf in jedem Bundesland und zeigt konkrete Wege auf, wie die Energiewende 2030 und 2040 erreicht werden kann“, sagt Sonja Wogrin, Professorin an der TU Graz, die die wissenschaftliche Leitung der Studie übernahm. „Jetzt ist es an der Bundesregierung und den Bundesländern, zu handeln und die Weichen richtig zu stellen.“

PV Austria stellte dafür auch drei konkrete Forderungen an die Politik auf. So müssten flexible Netztarife schnell kommen und eine Doppelbelastung von Stromspeichern beseitigt werden. Dies bezieht sich auf die existierende doppelte Verrechnung von Netzgebühren und Abgaben bei Stromspeichern. Diese Regelung müsse in das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) aufgenommen werden.

Zudem sei es notwendig, die Markt- und Netzdienlichkeit von Speichern zu fördern. Dies könne etwa in Form von gezielten Förderprogrammen für kombinierte Photovoltaik-Speicher-Kraftwerke erfolgen, so PV Austria weiter. Nach Ansicht des Verbands sollte der bestehende EAG-Investitionszuschuss dafür als Grundlage dienen und in dem Gesetz neu aufgenommen werden.

Die dritte Forderung geht in Richtung einer Beschleunigung der Genehmigungsverfahren. Diese müssten vereinheitlicht und vereinfacht werden. „Über das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) sind Genehmigungsregelungen auf ein verträgliches und praxistaugliches Minimum zu reduzieren, um Planungs- und Umsetzungszeiten zu verkürzen und Investitionen in ein stabiles, heimisches Energiesystem nicht unnötig zu verzögern“, heißt es von PV Austria.

Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.