In vielen Hinweisen von Landesbehörden zur Errichtung von Freiflächenanlagen, aber auch in der Veröffentlichung „Hinweise für einen naturverträglichen Ausbau von Freiflächen Photovoltaik Anlagen / Stand 23.10.2023“ des Landes Niedersachsen, werden Vorgaben zum Aufstellungsdesign von Photovoltaik-Freiflächenanlagen gemacht, die Vorgaben zum minimalen Reihenabstand beziehungsweise zur minimal besonnte Fläche in Solarparks machen.

Die niedersächsischen „Hinweise“ führen zum Thema Aufstellungsdesign folgende Empfehlung auf. „Das (Aufstellungsdesign) sollte bei einem Mindestabstand der Modulunterkante von 0,8 Metern zum Boden, einer maximal überspannten Tiefe der Modultische von nicht mehr als 5 Metern und einem Abstand zwischen den Modulreihen von 3,5 besser 5 Meter erreichbar sein. Für die standortspezifische Ermittlung der Breite der besonnten bzw. verschatteten Streifen zwischen den Modulreihen bzw. als Nachweis für die geforderten Entwicklungsvoraussetzungen kann vom Vorhabenträger eine entsprechende Berechnung verlangt werden.“

Foto: Andreas Brockmöller

Abbildung1: Schrägdach-Unterkonstruktion in Hinweise für einen naturverträglichen Ausbau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen

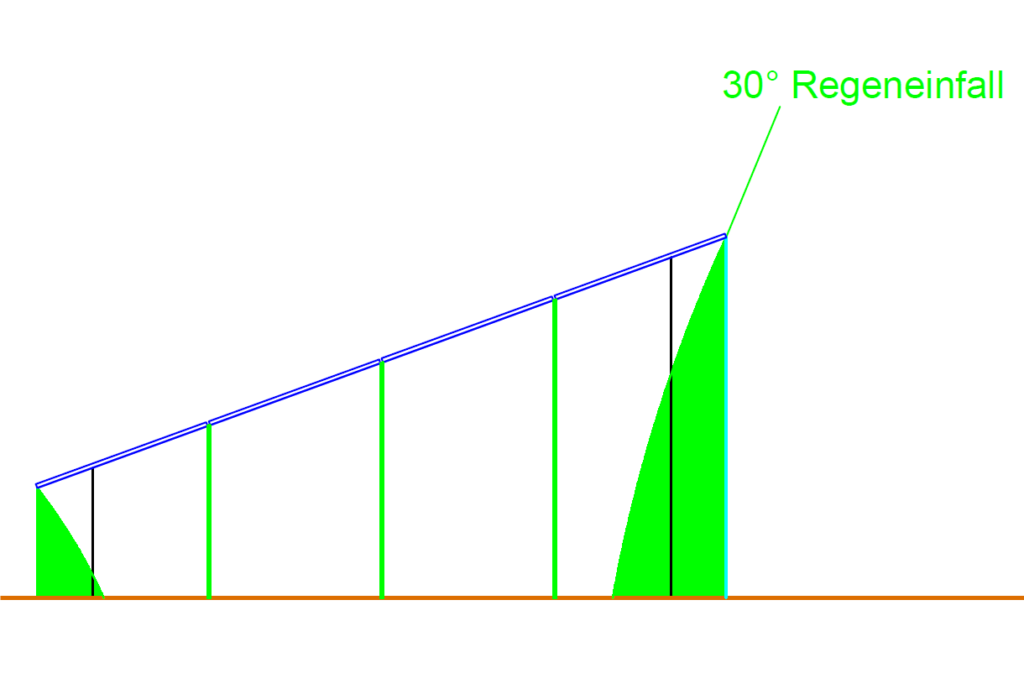

Die Hinweise führen auf Seite 17 mit obigem Bild aus: „Während für Freiflächen-Photovoltaik kaum Fläche versiegelt wird, werden große Flächen optisch massiv überprägt und die natürlichen Bodenfunktionen infolge der Verschattung erheblich beeinträchtigt. Unter den Anlagen sind deswegen die Voraussetzungen für die Entwicklung wertvoller Lebensraumtypen des Grünlandes begrenzt.“ Ursache schlechter Vegetation soll somit die Einstrahlung sein. Bei genauer Betrachtung des Bildes zeigt sich jedoch, dass unter der 1. Modulreihe ein Teil besonnte Braunfläche und hinter der letzten Modulreihe, die immer verschattet ist, grünes Gras wächst. Diese Braun- oder Kahlflächen sind bei sehr vielen Solarparks zu finden, oft unter der ersten niedrigen Reihe, wo kaum Regen hinkommt.

Daraus ergibt sich der Untersuchungsgegenstand, ob vorrangig die Belichtung/Besonnung oder die Wasserverfügbarkeit der Grund für mangelndes Wachstum der Bodenvegetation in Solarparks ist. Die Bodenvegetation zeichnet sich im Gegensatz zu den Getreidearten oft durch höhere Vegetationserträge im Schatten als auf der Freifläche aus und es gibt für jede Art der Verschattung eine jeweilige Art, die dort wachsen kann.

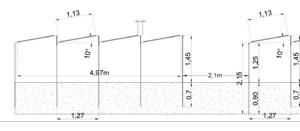

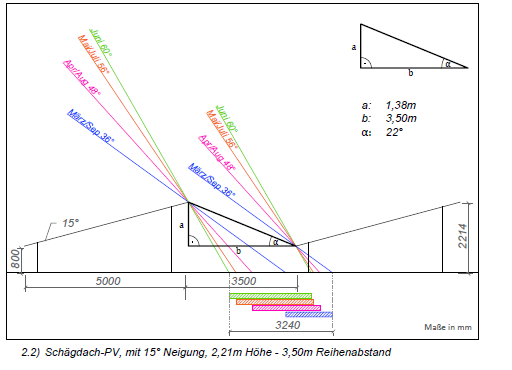

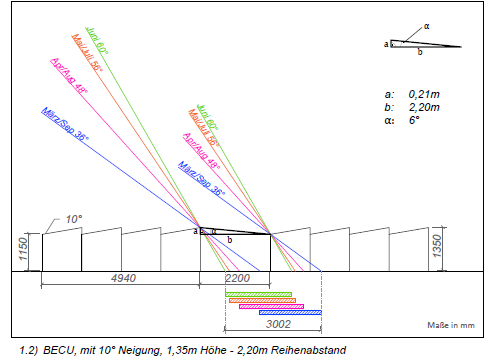

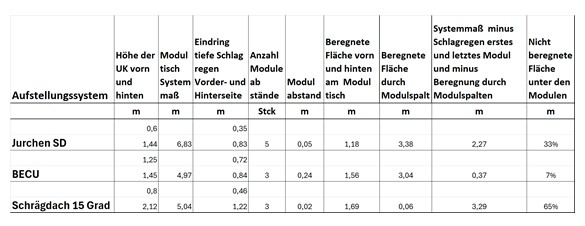

Wir haben nachfolgend unterschiedliche drei Aufstellungsdesigns hinsichtlich der durchschnittlichen Globaleinstrahlung im Solarpark insgesamt und dem Wassereintrag unter den Modulen untersucht. Untersuchungsgegenstand war eine handelsübliche Schrägdach-Unterkonstruktion und die bodennahe Jurchen SD und die BECU-Unterkonstruktion für selbsttragende Photovoltaik-Module, die einfache Aufstellungsgeometrien aufweisen.

Konstruktionsvergleich von Schrägdach- und selbsttragenden Freiflächen-Unterkonstruktionen

Im Nachfolgenden sind 3 Unterkonstruktionssysteme auf Belichtung und Wasserverfügbarkeit unter den Modulen untersucht worden.

Abb.2: Schrägdach Unterkonstruktion, Jurchen SD und BECU(Quelle: BEC-Energie Consult GmbH)

Diese drei Unterkonstruktionen sind auf ihr Verschattungsverhalten im Solarpark untersucht worden und es wurden die Globalstrahlungswerte in einer etwa ein Hektar großen Modellfläche ermittelt. Wie unterschiedlich die Unterkonstruktionen sich verschatten und welchen Einfluss der Reihenabstand besitzt, ist auf nachfolgenden Abbildungen zu sehen.

Die aufgeführten Abbildungen zeigen die Abhängigkeit der Besonnung von den schattenbildenden Elementen eines Solarparks und dessen Reihenabstand auf. Entscheidend für die Belichtung der Fläche eines Solarparks ist der Höhenunterschied der verschattenden Elemente im Verhältnis zu ihrem Abstand. Flache Systeme mit geringen Höhenunterschieden verschatten weniger als steil aufgestellte Systeme.

Zur Ermittlung des Globaleinstrahlungseintrags auf die Fläche des Solarparks dient somit nicht der Reihenabstand als Kriterium, sondern die Höhendifferenz zwischen dem ersten und letztem Verschattungselement im Verhältnis zum Reihenabstand. Der in den nachfolgenden Schnitten eingezeichnete Winkel a (alpha) zeigt das Verhältnis vom schattenbildenden 1. Element zur besonnten Fläche beziehungsweise zum Reihenabstand auf. Je kleiner dieser Winkel, umso besser belichtet der Freiraum. Mathematisch stellt der Winkel a (Alpha) den Kotangens dar, der, je kleiner er ist, umso so mehr Licht auf die Fläche fallen lässt.

Quelle: BEC-Energie Consult GmbH

�

Quelle: BEC-Energie Consult GmbH

Quelle: BEC-Energie Consult GmbH

Die drei Unterkonstruktionen sind mit dem Programm „PvSyst“ auf circa einem Hektar hinsichtlich ihrer Einstrahlung in Kilowattstunde pro Quadratmeter auf die gesamte Projektfläche berechnet worden. Es ist dabei unterstellt, dass der durchschnittliche Einstrahlungswert in Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr gleichsam auch den Indikator für die Entwicklung von Vegetation am Boden abbildet. Dabei zeigt sich, dass nicht der Reihenabstand das Kriterium für eine höhere Einstrahlung ist, sondern der Höhenunterschied der verschattenden Elemente beziehungsweise deren Winkel Alpha das Maß der Verschattung bestimmen und bei niedrigeren Höhendifferenzen folglich geringere Reihenabstände notwendig sind, um gleiche Einstrahlungswerte auf die Projektfläche zu erhalten.

Quelle: BEC-Energie Consult GmbH

Ähnliche durchschnittliche Einstrahlungswerte auf der Projektfläche eines Solarparks führen jedoch nicht zu gleicher Bodenvegetation in dem Solarpark. Das zeigen die nachfolgenden Bilder im Vergleich zu Abbildung 1 der Schrägdach-Unterkonstruktion.

Abb.6: Jurchen Unterkonstruktion in Rottendorf und BECU in Sonneberg weisen trotz hoher Überbauung eine durchgehende Bodenvegetation auf(Fotos: Andreas Brockmöller)

Um diese auch in existenten Solarparks mit Schrägdachaufstellung gemachten Beobachtungen mäßig bis schlechter Vegetation unter den Modulen zu verifizieren, sind die drei Unterkonstruktionsdesigns Schrägdach mit 15 Grad Neigung, die Jurchen SD Unterkonstruktion 4,5 Meter Reihenabstand und die BECU 2,2 Meter Reihenabstand auf die Wasserverfügbarkeit unter den Modulen untersucht worden.

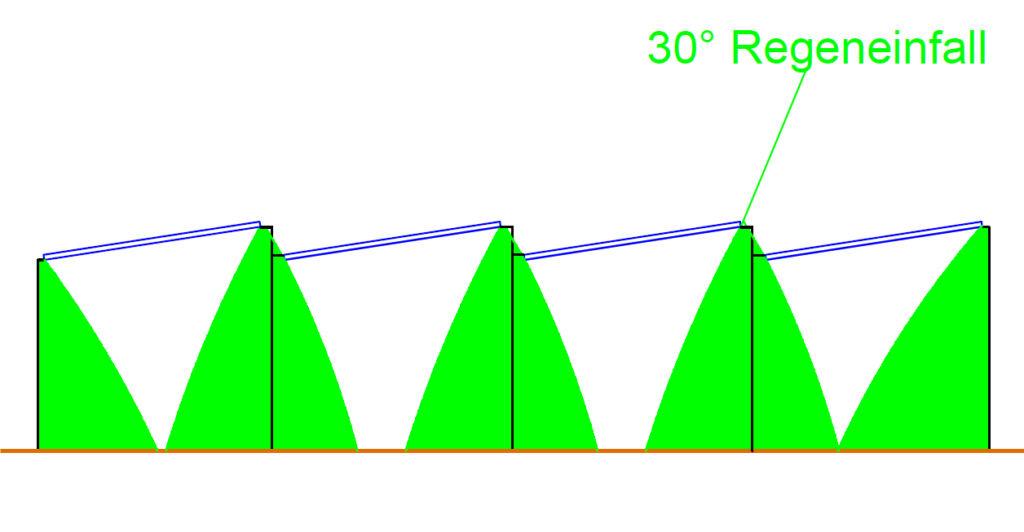

Vergleich des Wasserablaufverhaltens von Schrägdach- und selbsttragenden Freiflächen-Unterkonstruktionen

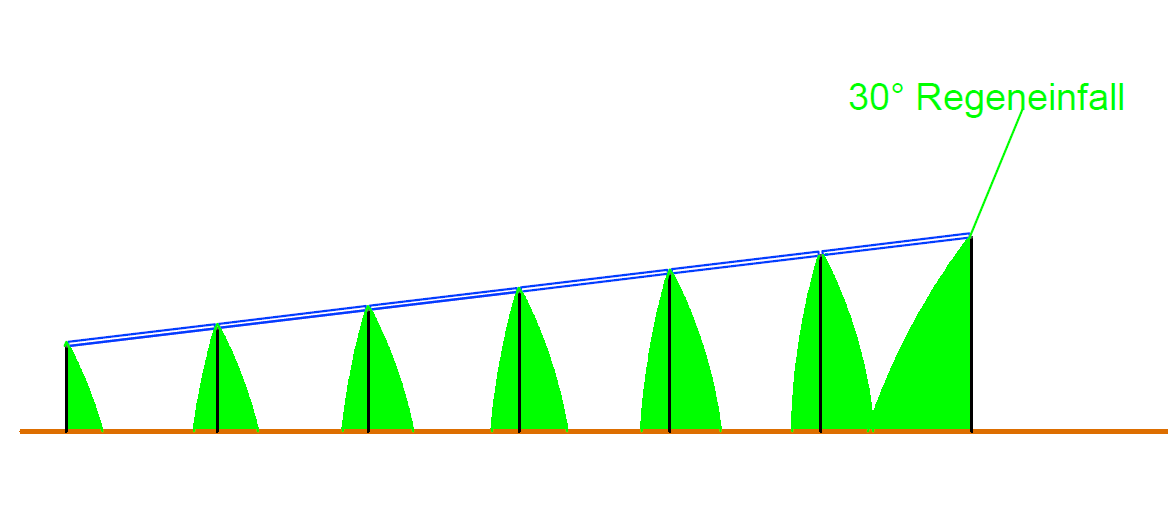

Wie in Abbildung 1 ersichtlich, gibt es Kahl- oder Braunstellen unter dem Schrägdachsystem, die besonnt sind und trotzdem braun. Es mangelt somit nicht an der Sonne, dass es hier so schlecht wächst. Bodenvegetation wächst evolutionsbedingt mit den in jeder Klimazone vorkommenden Regenspenden, was in den Solarparks auch auf den freien Flächen sichtbar ist. Unter die Module gelangt jedoch je nach Konstruktion unterschiedlich viel Wasser. Regen fällt je nach Tropfengröße und Windeinfluss in der Regel mit Neigungswinkeln zwischen 30 und 60 Grad. Während der Regen über die Modulspaltbreite direkt auf den Boden gelangen kann, fließt der Regen auf dem Modul über den Modulspalt oder an der untersten Modulkante ab. Hier wurden je nach Regenspende in Millimetern das 3- bis 10-fache als Ablaufwassermenge gemessen.

Zur Berechnung der frei beregneten Fläche am ersten und letzten Modul als auch durch den Modulspalt lässt sich weiterhin auch die DIN 1999-100 heranziehen. Unter Punkt 10.4 Flächenermittlung bei Schlagregen ist folgendes zu finden. „Bei der Festlegung der Niederschlagsfläche A nach DIN EN 858-2 ist bei überdachten, seitlich offenen Flächen der Einfluss von Schlagregen zu berücksichtigen. Hierbei ist davon auszugehen, dass der Schlagregen aufgrund von Windeinwirkungen unter einem Winkel von 30 Grad gegen die Senkrechte (entspricht etwa 0,577 x lichte Höhe der Überdachung) fällt.“

Versteht man im vorliegenden Fall die Überdachung als Modulfläche, so ergeben sich für die beregnete Fläche unter den Modulen für die beschriebenen Unterkonstruktionen die in Tabelle 2 aufgeführten Werte. Ist der Modulspalt unter 2 bis 2,5 Zentimeter breit, ergibt dies bei einer Modulhöhe von 3 bis 3,5 Zentimetern und bei 30 bis 60 Grad geneigtem Schlagregen so gut wie keinen freien Querschnitt, während bei größeren Modulabständen ab 4 Zentimetern Regen im Winkel von 30 Grad und bei größeren Modulabständen von 15 Zentimetern auch im Winkel von 60 Grad auf den Boden gelangt. Damit erhält man am ersten und letzten Modul die Schlagregenabstände nach DIN 1999-100 und bei größeren Modulabständen den freien Querschnitt abzüglich 2,5 Zentimeter Regenschatten durch die Modulhöhe.

Quelle: BEC-Energie Consult GmbH

Mit diesen Kriterien lässt sich die durch Schlagregen beregnete Fläche unter den Modulen ableiten, die ab einer Modulspaltbreite größer 4 Zentimeter unterschiedliche Regeleinfallswinkel größer als 30 Grad zulässt beziehungsweise auch mit der Höhe der Unterkante des Moduls anwächst. Die Systeme mit dem größten Modulabstand ermöglichen eine vollständige oder weitestgehende potenzielle Beregnung unter den Modulen, während lange Schrägdachsysteme, bedingt durch den engen Modulabstand, bis zu 65 Prozent unberegnete Flächen und Kahlflächen verursachen, wie in Tabelle 2 aufgeführt.

Quelle: BEC-Energie Consult GmbH

Einen weiteren Blick auf den Regenwassereintrag in den Boden unter den Modulen bietet das Ablaufverhalten des Modulspalts. Dem Gesetz der Schwerkraft folgend fließt das Regenwasser von der Modulkante durch den Modulspalt und fällt auf den Boden, der je nach innerem Aufbau und Struktur unterschiedliche Versickerungsgeschwindigkeiten hat. Die maximale Ablaufgeschwindigkeit ist nach dem Gesetz von Torricelli abhängig von der Höhe der Wassersäule, was in unserem Fall der Modulspalt oder die Höhe des Moduls mit 3,5 Zentimetern ist, woraus sich eine maximale Ablaufgeschwindigkeit von maximal 6,5 Metern pro Sekunde ableitet, was nur bei starken Regenfällen oberhalb von 50 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde erfolgt. Das durch an den Modulkanten und durch den Modulspalt abfließende Wasser trifft auf den Erdboden, der nach DIN 19682-7 Bodenbeschaffenheit – Felduntersuchungen Teil 7 je nach Bewuchs und geologischer Beschaffenheit die entsprechende Versickerungsgeschwindigkeit oder auch den Versickerungsbeiwert kf in Meter pro Sekunde aufweist.

Quelle: BEC-Energie Consult GmbH

Während auf einem vegetationslosen Boden das Wasser mit circa 3 Metern pro Sekunde abfließt oder versickert, sind es beim Feinkies 5 Zentimeter pro Sekunde, im Grobsand 0,5 Millimeter pro Sekunde und bei einem lehmigen oder schluffigen Sand bereits weniger als 0,05 Millimeter pro Sekunde oder etwa 2 Zentimeter pro Stunde. Je schneller das Wasser versickert, umso weniger Zeit haben Pflanzen, das Wasser über das Wurzelsystem per Osmose aufzunehmen. Das Gedeihen der Bodenvegetation hängt somit auch an der Versickerungsgeschwindigkeit respektive der Speicherfähigkeit von Wasser im jeweiligen Boden ab. Die maximale Fallgeschwindigkeit des Wassers von 6,5 Millimeter pro Sekunde aus dem Modulspalt kommend, setzt sich nicht als Versickerungsgeschwindigkeit des Bodens fort, da der Aufprall auf dem Boden an sich einen Widerstand darstellt. Dennoch einmal auf dem Boden gekommen und als Lache auf dem Boden verteilt, versickert das Wasser mit dem ihm eigenen Versickerungsbeiwert. Das hat zur Folge, das versickerungsfreundliche, sandige Böden das Wasser kaum unter den Modulen verteilen und schnell austrocknen. Lehmiger Sand, der eine geringere Versicherungsgeschwindigkeit hat, hält das Wasser an der Bodenoberfläche besser, so dass die Pflanzen genug Zeit haben, das Wasser aufzunehmen.

Fazit

Im Ergebnis für das Wachstum der Bodenvegetation im Solarpark heißt das für tonige, lehmige und wasserhaltende Böden: Da passt jede Art der Unterkonstruktion drauf, denn der Boden verteilt das Regenwasser. Leichte Böden: Hier ist auf die natürliche Beregnungsfähigkeit zu achten, will man es grün unter den Modulen haben. Liegt durch zu geringe Modulabstände keine natürliche Beregnungsfähigkeit der Unterkonstruktion vor, dann entwickeln sich auf leichten Böden Braun- oder Kahlstellen.

Über die Autoren

Andreas Brockmöller ist geschäftsführender Gesellschafter der BEC-Energie Consult GmbH, die in Deutschland, Frankreich und Polen Projekte entwickelt. Jannes Unger arbeitet als Projektentwickler in der BEC-Energie Consult GmbH.

Die Blogbeiträge und Kommentare auf www.pv-magazine.de geben nicht zwangsläufig die Meinung und Haltung der Redaktion und der pv magazine group wieder. Unsere Webseite ist eine offene Plattform für den Austausch der Industrie und Politik. Wenn Sie auch in eigenen Beiträgen Kommentare einreichen wollen, schreiben Sie bitte an redaktion@pv-magazine.com.

Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.