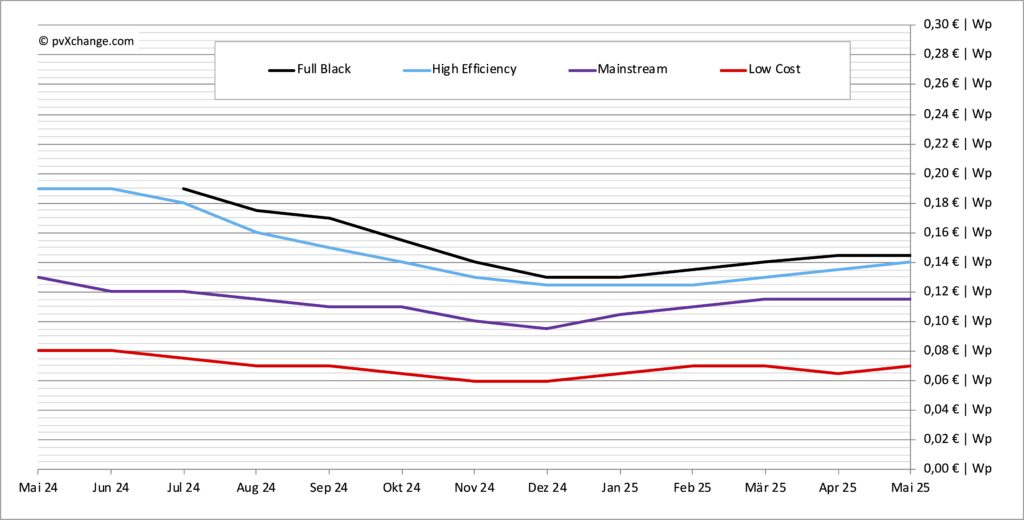

Die Erholung der Modulpreise im Anschluss an die rasante Talfahrt in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres kommt offenbar schon wieder zum Erliegen. In den letzten Wochen hat sich nämlich nicht mehr viel getan. Zwar haben einige Großhändler die Preise für hocheffiziente Module in ihren Shops nochmals leicht nach oben korrigiert – ein Zeichen dafür, dass der Nachschub im Moment noch immer schleppend ist. Für einen eindeutigen Preistrend sind die Änderungen aber zu marginal. So werden die meisten Marken immer noch knapp unter oder in etwa auf Produktionskostenniveau gehandelt. Prognosen auf Basis der erwarteten Marktentwicklung in China deuten aber schon wieder auf ein Absinken der Preise aufgrund einer drohenden Überproduktion in der zweiten Jahreshälfte hin. Dies wird viele Hersteller unter Druck setzen und vermutlich zu einer weiteren Konsolidierungswelle in der Solarindustrie führen – nicht nachhaltig.

Allgemein muss man hier festhalten, dass viele Entwicklungen der letzten Jahre innerhalb der Branche als nicht nachhaltig, beziehungsweise als nicht ökologisch wertvoll zu bezeichnen sind. Wir Akteure gefallen uns innerhalb der Weltwirtschaft zugegebenermaßen sehr in der Rolle der Klimaschützer und Retter der Umwelt, doch bei exakter Betrachtung ist dieses Image nicht zu halten. In den letzten 20 Jahren hat sich in Bezug auf Nachhaltigkeit im Photovoltaik-Sektor wenig getan. In vielen Bereichen gab es sogar Rückschritte, wenn man die etablierten Prozesse und Strukturen einmal genauer untersucht.

Zwar werben einige Hersteller mittlerweile damit, ihre Solarmodule und -zellen CO2-neutral produzieren zu können, allerdings gilt dies nie durchgehend auch für vorgelagerte und nachgelagerte Prozesse. Der Grundstoff Polysilizium, die in der Produktion benötigten Chemikalien und viele andere Komponenten werden in der Regel alles andere als klimaschonend gefertigt. Dazu kommt die komplette Materiallogistik, also die Anlieferung der Vorprodukte und der Abtransport der fertiggestellten Solarkomponenten. Denn die für die Modulproduktion benötigten Güter werden in den seltensten Fällen fabriknah gewonnen beziehungsweise hergestellt. Manche Materialien reisen um den halben Globus, bevor sie in einem Solarmodul landen. Dieses legt in gefertigtem Zustand dann nochmals weite Strecken per Schiff und Lkw zurück, wird zigmal abgeladen, umgelagert und wieder aufgeladen, bevor es seiner Bestimmung zugeführt werden kann – nicht nachhaltig.

Verschwendung auch bei Transport und Verpackung

Leider endet hier die Geschichte der Verschwendung noch lange nicht. Betrachten wir nur mal die gängige Transportverpackung von Modulen und Wechselrichtern – Kartons auf Paletten. Immerhin benötigen wir keine massiven Holzkisten mehr, wie es Anfang der 2000er für rahmenlose Dünnschichtmodule noch üblich war. Aber die verwendeten Einwegpaletten, Kartonagen, Plastikbänder und Folien, die dann auf der Baustelle anfallen und selten getrennt entsorgt werden, sind alles andere als ökologisch wertvoll und einfach recycelbar. Im besten Fall werden Umverpackungen nochmals dafür genutzt, die alten abgebauten Module bei einem Repowering zu sammeln und abzutransportieren. Oft sind die Boxen aber so labil und billig ausgeführt, dass noch nicht einmal die enthaltenen Paletten wiederverwendet werden können.

Zwar gibt es auf europäischer Ebene einige Verordnungen zum Thema Recycling, die dann in Gesetzen auf Länderebene berücksichtigt und umgesetzt werden müssen, doch diese zielen nicht selten an der Realität vorbei und damit ins Leere. Die Verpackungsverordnung hat beispielsweise bisher nicht dazu geführt, dass Transportverpackungen wiederverwendbar, in irgendeiner Form reduziert oder gar eingespart wurden. Auch die europäische WEEE-Verordnung (Waste from Electrical and Electronic Equipment), auf deutscher Ebene im Elektrogesetz umgesetzt, ist weder besonders praktikabel, noch wird sie flächendeckend angewendet. Manchen Akteuren ist die 2016 für die Photovoltaik-Branche eingeführte Regelung bis heute nicht bekannt.

Grundsätzlich sind solche Verordnungen durchaus zu begrüßen. Die Intention war einerseits, die öffentliche Hand und damit den Steuerzahler finanziell zu entlasten und die Kosten der späteren Entsorgung auf die Verursacher umzulegen, andererseits die Reparatur und Wiederverwendung alter Geräte und Komponenten zu fördern. Zumindest vom zweiten Ziel sind wir weit entfernt. Wie beschrieben, gibt es leider noch immer viele Trittbrettfahrer, die sich vor den Recyclingabgaben drücken oder gar nichts von ihren Abgabepflichten wissen. Dass es in der Europäischen Union mehr als ein Dutzend unterschiedlicher länderspezifischer Umsetzungsvarianten gibt, ist dabei auch nicht gerade förderlich. Grenzübergreifender Warenverkehr mit Photovoltaik-Komponenten ist ein komplexes Geschäftsmodell geworden, das ohne unterstützende Dienstleister im Bereich Abfallwirtschaft und Recycling nicht gesetzeskonform durchzuführen ist.

Der ständige Preisverfall der Solarkomponenten ist zwar positiv für den Endverbraucher, da er die Erzeugung und Nutzung umweltfreundlicher Sonnenenergie immer erschwinglicher macht, die Kehrseite ist aber ein Verlust der Qualität und Langlebigkeit der Produkte. In der Herstellung wird gespart, wo es nur geht. Auch lohnt sich bei den aktuellen Preisen für neue Module die Wiederverwertung der alten, ausgemusterten, aber noch funktionsfähigen Stücke kaum mehr. Prüfungs- und Logistikkosten überschreiten oft den Materialwert – preiswertere Entsorgungslösungen werden dringend gesucht und immer häufiger gegenüber der Wiederverwendung bevorzugt. Auch gibt es bei vielen Herstellern anscheinend überhaupt keine Sensibilität für ein funktionierendes Ersatzteilmanagement.

Bei Wechselrichtern das gleiche Bild

Schon bevor die Produktzyklen die 6-Monats-Grenze unterschritten hatten, hielten die Hersteller und Händler nicht viel vom Einlagern und Vorhalten abgekündigter Solarmodultypen. Alte Ware musste schon immer so schnell wie möglich in den Markt, damit die Lager frei wurden für Produktneuheiten. Offenbar verlangt der Markt immer nur die höchsten Leistungsklassen, das neueste Feature. Ständig werden neue Zelltypen und -größen und damit neue Modulformate entwickelt, die kaum mit den alten Formaten in den bestehenden Anlagen kompatibel sind. Ein Ersatzteilmanagement, wie es beispielsweise in der Automobilindustrie absoluter Standard ist, sucht man in der Photovoltaik-Branche vergebens. Der Job wird bereitwillig einigen wenigen darauf spezialisierten Dienstleistern überlassen. Aber auch dieser Service wird bei ständig fallenden Modulpreisen zunehmend unbeliebt, weil unwirtschaftlich – nicht nachhaltig.

Man möchte meinen, dass wenigsten der Bereich der Wechselrichter und Energiespeicher anders beziehungsweise besser organisiert ist, denn hier rechnet kaum jemand mit einer Lebensdauer von 25 bis 40 Jahren bei den verkauften Geräten. An den gewährten Garantiezeiträumen sieht man schnell, dass hier eher in Dimensionen von 5 bis 15 Jahren gerechnet wird. Danach sind die Produkte veraltet und werden vom Betreiber oft schon aus eigenem Interesse ausgetauscht. Doch innerhalb dieses Zeitraums dürfte man erwarten, dass die Produkte bei einem Defekt repariert werden können oder zumindest gegen ein gleiches und voll kompatibles Produkt ausgetauscht werden. Aber auch hier herrscht in vielen Fällen Fehlanzeige. Gerade chinesische Hersteller von Wechselrichtern scheinen noch keinen Sinn für das Thema Reparaturfähigkeit oder (Abwärts-) Kompatibilität entwickelt zu haben.

Ein von mir auf der Fachmesse Intersolar in München aufgeschnappter Erfahrungsbericht eines Reparaturdienstleisters muss einem in dieser Hinsicht zu denken geben. Das Serviceteam eines sehr großen Anbieters aus China sieht sich seit vielen Monaten nicht imstande, für einen vor wenigen Jahren abgekündigten Stringwechselrichter noch Ersatz für eine durchgebrannte Platine zu liefern. Eine klare Absage kommt aus diesem Hause zwar nicht, allerdings auch keine konstruktive Lösung. Die unlängst vorgeschlagene Lieferung von einzelnen Ersatzwechselrichtern neuester Bauart fällt insofern weg, als dass die neuen Geräte nicht mehr mit den mehreren Dutzend noch funktionsfähigen alten Geräten kommunizieren können. Eine Steuerung über ein und dieselbe, bisher durch den Hersteller bereitgestellte Software wäre also nicht möglich. Entweder die alten Geräte fehlen im Monitoring oder die neuen. Noch weigert sich der Betreiber, alle erst wenige Jahre alten Wechselrichter aus der Anlage zu entfernen und durch die neueste Generation zu ersetzen. Einerseits wäre dies eine größere finanzielle Belastung, die er momentan weder stemmen will noch kann, andererseits wäre es … nicht nachhaltig!

Übersicht der nach Technologie unterschiedenen Preispunkte im Mai 2025 inklusive der Veränderungen zum Vormonat (Stand 15.05.2025):

— Der Autor Martin Schachinger ist studierter Elektroingenieur und seit 30 Jahren im Bereich Photovoltaik und regenerative Energien aktiv. 2004 machte er sich selbständig und gründete die international bekannte Online-Handelsplattform pvXchange.com, über die Großhändler, Installateure und Servicefirmen neben Standardkomponenten für Neuinstallationen auch Solarmodule und Wechselrichter beziehen können, welche nicht mehr hergestellt werden, die aber für die Instandsetzung defekter Photovoltaik-Anlagen dringend benötigt werden. —

— Der Autor Martin Schachinger ist studierter Elektroingenieur und seit 30 Jahren im Bereich Photovoltaik und regenerative Energien aktiv. 2004 machte er sich selbständig und gründete die international bekannte Online-Handelsplattform pvXchange.com, über die Großhändler, Installateure und Servicefirmen neben Standardkomponenten für Neuinstallationen auch Solarmodule und Wechselrichter beziehen können, welche nicht mehr hergestellt werden, die aber für die Instandsetzung defekter Photovoltaik-Anlagen dringend benötigt werden. —

Die Blogbeiträge und Kommentare auf www.pv-magazine.de geben nicht zwangsläufig die Meinung und Haltung der Redaktion und der pv magazine group wieder. Unsere Webseite ist eine offene Plattform für den Austausch der Industrie und Politik. Wenn Sie auch in eigenen Beiträgen Kommentare einreichen wollen, schreiben Sie bitte an redaktion@pv-magazine.com.

Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.