Das neue Stromgesetz in der Schweiz schafft neue Chancen für Solaranlagenbesitzer: Dank virtuellen Zusammenschlüssen zum Eigenverbrauch (vZEV) können sie Solarstrom seit Anfang 2025 einfacher mit Nachbarn teilen. Ab 2026 eröffnen sich mit lokalen Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) neue Möglichkeiten für die regionale Vermarktung von Solarstrom.

Im Juni 2024 haben die Schweizer Stimmberechtigten das neue Stromgesetz deutlich gutgeheißen. Damit wurde der Weg geebnet für den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien und insbesondere von Solarenergie auf und an Gebäuden und Infrastrukturen. Die entsprechenden gesetzlichen Verordnungen haben aber in der Solarbranche viel Staub aufgewirbelt. Variable Abnahmevergütungen für Solarstrom und eine mögliche Begrenzung der Einspeisung bei sehr hoher Produktion verunsichern derzeit Eigentümerschaften, eine Solaranlage zu installieren. Im Gegenzug sind die Rahmenbedingungen deutlich besser, um den Eigenverbrauch von Anlagen zu steigern oder den Strom lokal zu vermarkten. Dies erhöht die Wirtschaftlichkeit entscheidend. Das Marktumfeld für die Solarstromproduktion ist heute zwar etwas komplexer, aber die neuen Möglichkeiten zum lokalen Absatz machen die Solarenergie ingesamt klar attraktiver.

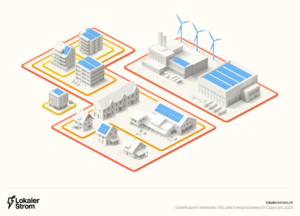

Den Strom mit der Nachbarschaft teilen

Quelle: LokalerStrom.ch

Schon seit einigen Jahren können sich Parteien in einem Haus oder einer Siedlung zum Eigenverbrauch zusammenschließen (ZEV, Zusammenschluss zum Eigenverbrauch). Damit kann Solarstrom an Mietparteien im gleichen Haus oder an direkt benachbarte Liegenschaften verkauft werden. Weil dafür private Stromzähler und Stromleitungen notwendig sind, da sich alle Teilnehmer hinter dem gleichen Netzanschlusspunkt befinden müssen, wurden ZEV meist nur in Neubauten oder bei Totalsanierungen realisiert.

Seit Anfang 2025 sind nun virtuelle Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch (vZEV) möglich. Neu dürfen die Zähler der Verteilnetzbetreiber (VNB) für die ZEV-Abrechnung genutzt werden Damit können die ZEV-Teilnehmenden neu ohne physische Installationen einfach hinzugefügt oder entfernt werden.

Auch Liegenschaften in der Nachbarschaft können in einen vZEV aufgenommen werden. Voraussetzung ist, dass sie am gleichen Verteilkasten beziehungsweise an der gleichen Sammelschiene einer Trafostation angeschlossen sind. Der lokale Verteilnetzbetreiber bilanziert Bezug und Einspeisung und liefert den ZEV-Betreibern die notwendigen Daten für die Abrechnung. Diese Dienstleistung muss das Energieversorger kostenfrei anbieten. Für die Zähler fallen die gewohnten Mietgebühren an, die auch ohne vZEV von der Stromkundschaft bezahlt werden.

Win-Win für Stromproduzenten und -bezüger

Ob sich Stockwerk-Eigentümerschaften, die Mieterinnen und Mieter in einer Siedlung oder Gewerbetreibende mit der Nachbarschaft zu einem ZEV oder vZEV zusammenschließen – meist wird der Strom von einem speziellen Dienstleister abgerechnet. Denn je mehr Parteien – und allenfalls auch mehrere Photovoltaik-Anlagen – an einem ZEV beteiligt sind, desto komplexer wird das Bewirtschaften der Daten.

Mit einem ZEV kann die Betreiberin oder der Betreiber der Photovoltaik-Anlage den Solarstrom zu besseren Konditionen absetzen als bei einer Netzeinspeisung. Dies verbessert die Wirtschaftlichkeit entscheidend. Aber auch die Strombeziehenden erhalten den Solarstrom zu günstigeren Konditionen. Denn sie bezahlen für den Solarstrom aus der Nachbarschaft in jedem Fall weniger als für den Strom aus dem Netz.

Lokale Elektrizitätsgemeinschaften ab 2026

Während in einem vZEV nur die nähere Nachbarschaft Solarstrom teilen kann, werden sich ab 2026 Solarstrom-Produzenten und -Konsumenten über ganze Quartiere oder Gemeinden in sogenannten lokalen Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) zusammenschliessen können. Dank der neuen Gesetzgebung darf die LEG den Solarstrom über das öffentliche Stromnetz leiten.. Und sie muss dafür nicht die vollen Netzgebühren berappen. Auf diese wird ein Abschlag von 20 bis 40 Prozent gewährt.

LokalerStrom.ch: die umfassende Informationsplattform

Auf LokalerStrom.ch finden Strom-Produzenten, -Konsumenten, Verteilnetzbetreiber und LEG-Betreiber Hilfestellungen für die Umsetzung von Projekten zum Teilen von lokalem Strom:

- Umfassende Informationen zu den drei Modellen ZEV, vZEV und LEG

- Checklisten für die Umsetzung lokaler Stromprojekte Diverse

- Vorlagen für den Betrieb einer LEG oder eines vZEV, von der Gründung über die Verrechnung bis zur Auflösung

- Relevante Gesetzestexte und Branchendokumente

Die Website wird laufend mit Informationen und Umsetzungsbeispielen ergänzt.

Eine LEG ist sowohl im Kleinen wie auch im Großen möglich: So kann ein Landwirtschaftsbetrieb mit einer grossen Photovoltaik-Anlage auf dem Scheunendach seinen Strom neu seinen Bekannten im Dorf, dem Alterszentrum oder lokalen Gewerbetreibenden verkaufen. Eine andere Variante ist, dass eine grössere Gemeinschaft im Quartier oder der Gemeinde entsteht, in der verschiedene Photovoltaik-Strom-Produzenten und -Konsumenten den lokalen Solarstrom untereinander teilen. Voraussetzung ist, dass die LEG-Teilnehmenden in der gleichen Gemeinde liegen und beim gleichen Verteilnetzbetreiber sowie auf der gleichen Netzebene angeschlossen sind. Wie beim ZEV werden in der Regel auch bei der LEG spezialisierte Dienstleister die Abrechnung einfach und effiziente abwickeln. Erste Lösungen sind bereits auf dem Markt erhältlich.

Mindesttarife für Einspeisung

Mit einem ZEV, vZEV oder einer LEG kann Solarstrom einfacher lokal, direkt in der Nachbarschaft vermarktet werden. Damit sollen Anlagenbetreiber einen allfälligen Rückgang der Abnahmevergütung kompensieren können. Diese kann ab 2026 neu vierteljährlich rückwirkend anhand der durchschnittlichen Referenzmarktpreise festgelegt werden, sofern mit dem Verteilnetzbetreiber keine anderweitige Regelung vereinbart wurde. So erhalten Solarstrom-Produzenten für Winterstrom höhere Tarife, im Sommer bei hohem Solarstromangebot wird dafür weniger vergütet. Für Anlagen bis zu einer Leistung von 150 Kilowatt (entspricht einer Fläche von etwa 750 Quadratmetern) hat der Bund jedoch Mindesttarife festgelegt. Diese betragen für Anlagen bis 30 Kilowatt 6.2 Rappen pro Kilowattstunde, ab 30 bis 150 Kilowatt sinken sie gemäß Leistung von 6 bis auf 1,2 Rappen pro Kilowattstunde. Viele Verteilnetzbetreiber werden voraussichtlich jedoch höhere Abnahmevergütungen bezahlen, so unsere Erwartungen, sie ihren Kunden im gebundenen Strommarkt für Solarstrom bis zu 10,9 Rappen pro Kilowattstunde verrechnen können

Verteilnetzbetreiber erhalten zudem neu das Recht, die Einspeisung von Solaranlagen zu begrenzen, um das Netz zu entlasten. Dies geschieht nur nach vorgängiger Vereinbarung mit den Anlagenbesitzenden und muss vergütet werden, falls die Verluste drei Prozent der Jahresproduktion übersteigen. Dabei wird nur die Einspeisung gestoppt, nicht aber die Produktion. Der Eigenverbrauch ist davon also nicht tangiert. Nach unserer Auffassung macht eine solche Abregelung für die Solarenergie durchaus Sinn: Durch das Kappen von Einspeisespitzen braucht es weniger Investitionen in den Netzausbau. So können wir die Photovoltaik schneller ausbauen. Zudem sind nur wenige Anlagen betroffen, denn nur wenige Anlagen erreichen überhaupt die theoretische Lastspitze

— Der Autor Claudio De Boni arbeitet als Fachspezialist Kommunikation bei Swissolar. —

Die Blogbeiträge und Kommentare auf www.pv-magazine.de geben nicht zwangsläufig die Meinung und Haltung der Redaktion und der pv magazine group wieder. Unsere Webseite ist eine offene Plattform für den Austausch der Industrie und Politik. Wenn Sie auch in eigenen Beiträgen Kommentare einreichen wollen, schreiben Sie bitte an redaktion@pv-magazine.com.

Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.