Happy Birthday, EEG! Das Erneuerbare-Energien-Gesetz, das am 1. April 25 Jahre alt geworden ist, hat viele Väter und einige Mütter. Seine Geschichte fing nicht erst im Bundestag an. Die Idee, die ihm zugrunde liegt, wurde zuerst auf kommunaler Ebene erprobt. Maßgeblich für die Entwicklung dieser Idee: der Solarenergie-Förderverein Deutschland (SFV) und sein damaliger Geschäftsführer Wolf von Fabeck.

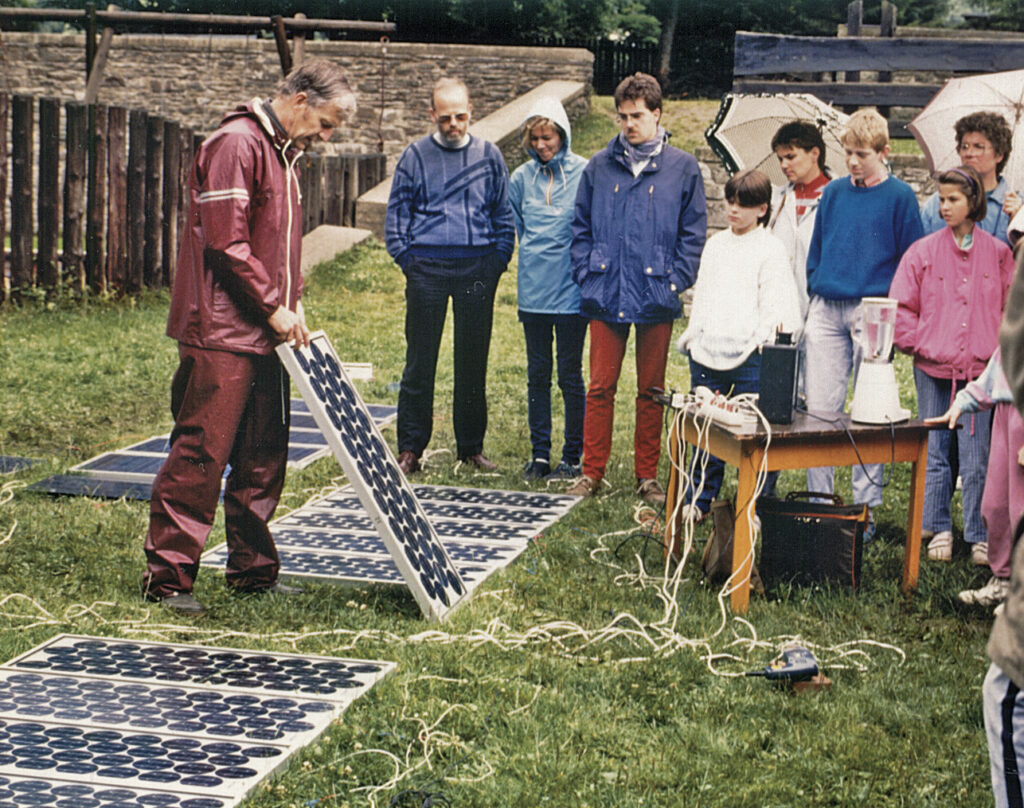

Der SFV wurde 1986 gegründet und begann seine Tätigkeit vor allem mit Überzeugungsarbeit auf der Straße: Dass mit einer Anlage, bei der kein Teil in Bewegung ist, Strom erzeugt werden kann, galt vielen Menschen damals als märchenhaft, und die öffentlichen Vorführungen waren echte Bildungsereignisse. Bald aber betrat der SFV die politische Bühne und stellte mit einem Glanzstück der Politikberatung (oder, wenn man so will: des Graswurzel-Lobbyismus) die Weichen für die Energiewende. Die Idee: Besitzer und Besitzerinnen von Erneuerbaren-Anlagen sollten nicht nur eine Abnahmegarantie für den mit diesen Anlagen erzeugten, nicht selbst verbrauchten Strom bekommen, sondern auch eine kostendeckende Einspeisevergütung für jede ins allgemeine Stromnetz eingespeiste Kilowattstunde. Diese Vergütung sollte auf alle Stromkunden gemäß der je konsumierten Strommenge umgelegt werden.

Das war ein völlig neuer Ansatz: Vorher hatten Förderprogramme (wenn es denn welche gab) in der Hauptsache die Anschaffung von Anlagen subventioniert. Nun sollten die Betreiber und Betreiberinnen erstmals einen Anreiz erhalten, ihre Anlage möglichst effizient zu betreiben. Bereits im Spätsommer 1989 wurde dieses vom SFV entwickelte Konzept dem Bundeswirtschaftsministerium vorgetragen. Als die Resonanz dort ausblieb, entschloss man sich, die Umsetzung zunächst auf lokaler Ebene anzugehen. Da der SFV damals noch ein Aachener Verein war, fiel die Wahl der Kommune nicht schwer. Wolf von Fabeck erzählt immer wieder gerne, wie die damaligen Aktiven die Zuständigkeit für die vier Aachener Ratsfraktionen (CDU, SPD, Grüne, FDP) untereinander aufteilten – der Bärtige ging zu den Grünen, der Anzugträger zur CDU. Es gelang auf diesem Wege durch intensive Gespräche, alle Fraktionen hinter das Konzept zu bringen (später scherte die FDP wieder aus).

Foto: SFV

Am 30. September 1992 beschloss der Aachener Stadtrat mit großer Mehrheit, dass zunächst bis jeweils 1000 Kilowatt Photovoltaik und Windenergie nach dem „Aachener Modell“ ins öffentliche Netz einspeisen dürften. Die kostendeckende Vergütung für Solarstrom betrug damals 2,01 D-Mark pro Kilowattstunde und wurde von der damaligen Strompreisaufsicht von Nordrhein-Westfalen jedes Jahr neu genehmigt. Aber durch die solidarische Umlage auf alle Stromkunden fiel dies bei den Stromrechnungen kaum ins Gewicht. Bis Ende 1999 wurden in Aachen beispielsweise etwa 125 Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 650 Kilowatt gefördert. Es waren alles kleine Hausdachanlagen, von denen viele noch heute in Betrieb sind

Nun aber stellte sich der Stromversorger Stawag auf die Hinterbeine. Und auch aus der Landes- und der Bundesregierung kamen Signale, wonach das „Aachener Modell“ nicht genehmigungsfähig sei. Der NRW-Wirtschaftsminister Günther Einert (SPD) äußerte: „Ich bin nicht bereit, den Bastelladen der Solarfreunde über den Strompreis zu finanzieren.“ Aber der für Strompreisfragen zuständige Referent im Wirtschaftsministerium, Dieter Schulte-Janson, setzte sich nach Gesprächen mit Vertretern der Stadt Aachen und des SFV über seinen Dienstherrn hinweg und genehmigte das Modell.

Die Stawag weigerte sich jedoch standhaft, es einzuführen. Es bedurfte vier aufeinanderfolgender Stadtratsbeschlüsse, bevor schließlich das „Aachener Modell“ auf dem Anweisungswege eingeführt wurde. Wolf von Fabeck erinnert sich an die heftigen Debatten, die 1993 und 1994 in Aachen tobten: „Monatelange Leserbriefschlachten wurden zwischen engagierten Aachener Bürgern und Angehörigen der Stawag und des RWE sowie ihren Sympathisanten geführt. Der Chef der Stawag verlor seinen Posten. In einer Aachener Zeitung hieß es dazu: ‚Köpfe müssen rollen‘.“

In Aachen wurde der erste Vertrag zur kostendeckenden Einspeisevergütung daher erst im Juni 1995 abgeschlossen. Inzwischen hatten die bayerischen Städte Freising und Hammelburg Aachen überholt und auf kommunaler Ebene ähnliche Modelle in Kraft gesetzt. Etwa 40 weitere Stadtwerke folgten, bevor in den Jahren 2000 und 2004 mit dem EEG das „Aachener Modell“ auf nationaler Ebene eingeführt wurde.

Die Erfolgsgeschichte des „Aachener Modells“ wurde auf vielen Ebenen erstritten. Unterschriftenlisten und hunderte von Leserbriefen an die Aachener Zeitungen unterstützten das Projekt auf dem öffentlichen Parkett. Aber in diesem Fall scheint das direkte Gespräch mit Entscheidungsinstanzen der ausschlaggebende Faktor gewesen zu sein. So ist es oft mit völlig neuen Ideen, die durch Neugründung in die Welt gelangen können und die auf den ersten Blick wenig Verteilungskonflikte aufwerfen. Auch als die Idee der kostendeckenden Einspeisevergütung dann zur Jahrhundertwende Bundesgesetz wurde, bedurfte es dazu keiner Massenbewegung. Die mächtigen Stromkonzerne hielten das neue Prinzip für eine kleine Spielwiese, auf der sich die Ökospinner austoben mochten. Als es dann plötzlich Millionen Stromanbieter gab, hatten die Konzerne alle Mühe, das zugrundeliegende Modell wieder zu stutzen und zu beschädigen. Ganz abgeschafft werden konnte es aber bis heute nicht.

Geboren wurde das EEG vor 25 Jahren im Bundestag in Berlin. Aber gezeugt wurde es in Aachen. Überlassen wir hierzu das Schlusswort dem US-amerikanischen Chronisten der solaren Energiewende, Bob Johnstone: „Wie bei jeder erfolgreichen Innovation, wird die Einspeisevergütung von vielen Vätern beansprucht. Es ist jedoch allgemein anerkannt, dass ihr Geburtsort Aachen war, und die Person mit dem besten Anspruch auf Vaterschaft Wolf von Fabeck“. Daran wird man wenige Wochen vor dessen 90. Geburtstag erinnern dürfen.

— Der Autor ist Rüdiger Haude, bis Ende 2024 Öffentlichkeitsreferent für den SFV, Soziologe und seit 2007 Privatdozent für Geschichte an der RWTH Aachen. www.sfv.de —-

— Der Autor ist Rüdiger Haude, bis Ende 2024 Öffentlichkeitsreferent für den SFV, Soziologe und seit 2007 Privatdozent für Geschichte an der RWTH Aachen. www.sfv.de —-

Die Blogbeiträge und Kommentare auf www.pv-magazine.de geben nicht zwangsläufig die Meinung und Haltung der Redaktion und der pv magazine group wieder. Unsere Webseite ist eine offene Plattform für den Austausch der Industrie und Politik. Wenn Sie auch in eigenen Beiträgen Kommentare einreichen wollen, schreiben Sie bitte an redaktion@pv-magazine.com.

Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.