Im Test der Berliner Wissenschaftler überzeugten vor allem die Hybridwechselrichter der europäischen Photovoltaik-Hersteller. Mit SAX Power war erstmals ein Batteriesystem mit Multi-Level-Technologie vertreten. Die HTW Berlin und das KIT haben zudem einen Vergleichstest für prognosebasierte Energiemanagementsysteme entwickelt.

Für ihre neue Ausgabe der „Stromspeicher-Inspektion 2025“ haben die Wissenschaftler der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin insgesamt 22 Batteriespeicher unter die Lupe genommen. Acht Produkte war erstmals vertreten, unter anderem von Fox ESS, Fronius, Kostal und SAX Power. „In unserem neuesten Stromspeicher-Vergleich ist erstmals ein Batteriesystem mit der Multi-Level-Technologie vertreten“, erklärt Johannes Weniger, Initiator der „Stromspeicher-Inspektion“. Seit 2018 seien dabei bereits mehr als 90 Lithium-Ionen-Batteriesysteme von den Berliner Wissenschaftlern untersucht und bewertet worden.

Für diese Ausgabe verzeichnete die HTW Berlin für den Hybridwechselrichter „Plenticore G3“ von Kostal sowie das Batteriesystem „Home Plus“ von SAX Power neue Wirkungsgradrekorde im Lade- und Entladebetrieb. Beide erreichten mehr als 98 Prozent. Kostal erreichte im Ladebetrieb den Rekord von 98,2 Prozent. „Die IMS-Leiterplattentechnologie ermöglicht es uns, die Abwärme der Siliziumkarbid-Leistungshalbleiter auf der Platine besser abzuführen“, erklärte Andreas Forck, Senior Manager R&D PV Electronics bei Kostal. „Dadurch konnte eine höhere Leistungsdichte auf gleichem Raum realisiert werden. Der Vorteil davon: Durch geringere Bauteiltemperaturen unserer leistungsstarken Batterieanbindung sinken die Umwandlungsverluste in unserem neuen Hybridwechselrichter.“

Bei DC-gekoppelten Systemen sind dabei im Gegensatz zu den AC-gekoppelten Stromspeichern alle leistungselektronischen Komponenten im Hybridwechselrichter vereint. Dennoch sind die Leistungsunterschiede enorm. Einer der 18 getesteten Hybridwechselrichter kam dem HTW-Bericht zufolge im Ladebetrieb nur auf einen Wirkungsgrad von 92 Prozent. Demnach gehen acht Prozent der Photovoltaik-Leistung beim Laden des Batteriespeichers als Abwärme im Hybridwechselrichter verloren. Die Verluste seien damit viermal höher als bei dem Kostal-Wechselrichter. Im Markt dominiert mittlerweile die DC-Kopplung mit Hybridwechselrichtern. Nach Auswertung der HTW machten sie 87 Prozent der im Jahr 2024 verkaufen Photovoltaik-Heimspeicher aus, nur 13 Prozent entfielen auf AC-gekoppelte Systeme mit Batteriewechselrichter.

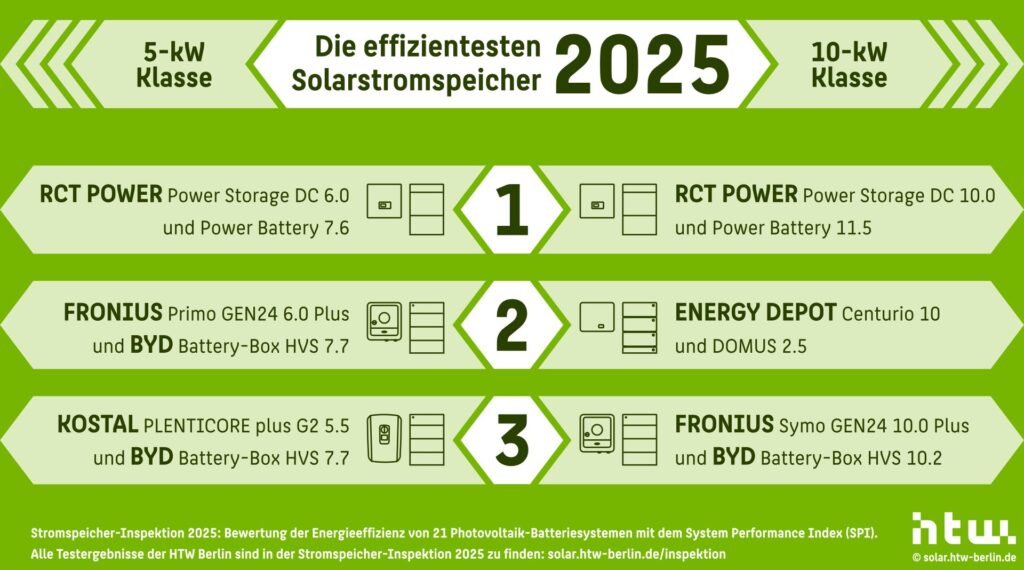

Die Hybridwechselrichter der Hersteller RCT Power, Energy Depot, Fronius und Kostal verteidigten bei der Bewertung mit dem System Performance Index (SPI) ihre Spitzenposition. Dabei unterscheiden die HTW-Forscher zwischen den zwei Leistungsklassen fünf und zehn Kilowatt und bewerten die Energieeffizienz der Photovoltaik-Speichersysteme. Zehn Systeme erreichten demnach die höchste Effizienzklasse A. Neben den europäischen Herstellern waren auch Goodwe und Fox ESS unter den Spitzenreitern vertreten. Zwei Unternehmen entschieden sich, ihre Ergebnisse trotz sehr guter Effizienzwerte nur anonym zu veröffentlichen. Die HTW-Forscher zeigten sich davon überrascht.

Das System von SAX Power unterscheidet sich von den herkömmlichen Batterie- und Hybridwechselrichtern. Jeder Batteriezellstrang ist mit einem eigenen Leistungsschalter ausgestattet. Alle 24 verbauten Stränge im Gerät können damit individuell im Bruchteil einer Sekunde zu- und abgeschaltet werden. Am Ausgang des Batteriesystems überlagern sich die Spannungen der aktivierten Zellstränge zu einer sinusförmigen Wechselspannung. Mit diesem sogenannten Multi-Level-Konzept lassen sich der HTW Berlin zufolge geringere Umwandlungsverluste im Lade- und Entladebetrieb feststellen. Über den gesamten Arbeitsbereich habe das AC-gekoppelte Batteriesystem SAX Power „Home Plus“ die höchsten bisher in der Stromspeicher-Inspektion ermittelten Wirkungsgrade, so die HTW-Forscher.

Maximale Wirkungsgrade in Datenblättern oft zu hoch

Für die „Stromspeicher-Inspektion 2025“ hat die HTW auch die auf den Datenblättern angegebenen maximalen Wirkungsgrade der Wechselrichter unter Idealbedingungen mit ihren Testergebnissen im Labor verglichen. Bei zwei Herstellern, die anonym bleiben wollten, lag der maximale Wirkungsgrad auf den Datenblättern um zwei Prozentpunkte zu hoch. „Die Maximalwerte auf den Datenblättern suggerieren geringe Umwandlungsverluste, die im Betrieb jedoch selten erreicht werden“, erläutert Nico Orth, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HTW Berlin die Stromspeicher-Inspektion mitverantwortet.

Dies veranschaulicht er an folgendem Beispiel. In der Nacht liege der Strombedarf von Einfamilienhäusern häufig nur bei 100 Watt. Ein weniger effizientes System, dessen maximaler Wirkungsgrad auf dem Datenblatt mit über 98 Prozent angegeben ist, erreicht in diesem Betriebspunkt einen Umwandlungswirkungsgrad von lediglich 54 Prozent. Der Batteriespeicher muss folglich 186 Watt (Gleichstromleistung) bereitstellen, damit 100 Watt (Wechselstromleistung) bei den elektrischen Verbrauchern im Haus ankommen.

Grafik: HTW Berlin “Stromspeicher-Inspektion 2025”

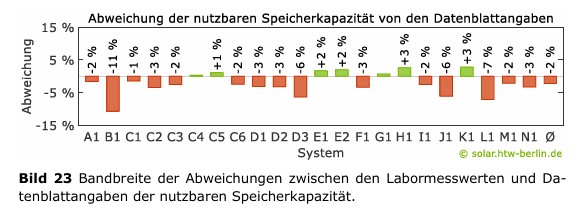

Neben den Wirkungsgraden sind viele Hersteller auch bei den Angaben zum Energiegehalt ihrer Speicher zu optimistisch, wie die Bewertung der HTW Berlin zeigt. Gleich bei vier Batteriespeichern habe die im Labor ermittelte nutzbare Speicherkapazität um mehr als sechs Prozentpunkte unter dem Datenblattwert gelegen. Auch bei weiteren Systemen fanden die HTW-Forscher eine Diskrepanz zu den Angaben auf dem Datenblatt, wenngleich die Abweichung geringer ausfiel. Die Berliner Wissenschaftler fordern daher von den Photovoltaik- und Speicherherstellern zukünftig verlässlichere Datenblattangaben.

Neuer Energiemanagement-Test des KIT und der HTW Berlin

Zusammen mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat die HTW Berlin in diesem Jahr für ihre „Stromspeicherinspektion“ auch erstmals die Qualität von prognosebasierten Energiemanagementsystemen getestet. Dabei stellten sich die Systeme von Fenecon, Kostal, Sonnen und RCT Power sowie zwei anonym teilnehmenden Unternehmen dem Vergleich und zwei Messkampagnen. Es ging um die Verschiebung der Batterieladung in die Mittags- und Nachmittagsstunden, was vor dem Hintergrund des neuen „Solarspitzen-Gesetzes“ wichtig ist, um eine Einspeisung des Solarstroms bei negativen Strompreisen zu vermeiden, aber auch für eine möglichst lange Batterielebensdauer. Dabei werde die Batterieladung auf Basis von Erzeugungs- und Verbrauchsprognosen durch das Energiemanagementsystem optimiert.

In der Praxis werben viele Anbieter damit, dass sie die Photovoltaik-Speicher prognosebasiert laden können. Mit dem neu entwickelten Test soll nun ein unabhängiger Vergleich über die Güte des prognosebasierten Energiemanagements ermöglicht werden. Für die Messkampagne seien die Photovoltaik-Heimspeicher dazu mit und ohne intelligentem Energiemanagementsystemen betrieben worden. Die sechs Systeme seien unter identischen und realen Testbedingungen parallel auf den Prüfständen des KIT vermessen worden.

„Die Herausforderung des Energiemanagement-Tests war es, auch Stromspeicher vermessen und bewerten zu können, die Online-Wetterprognosen in ihr Energiemanagement einbinden“, erläutert Robert Schreier, Wissenschaftler am KIT. „Dafür haben wir die Speichersysteme dem Erzeugungsprofil einer 8-Kilowatt-Photovoltaik-Anlage auf Basis von Echtzeitmesswerten ausgesetzt“, ergänzt Schreier. Die Heimspeicher von Sonnen erhielten dabei stündlich von einem zentralen Server einen aktualisierten Ladefahrplan, der auf externen Wetterprognosen beruhte. Die zwei anonymen Teilnehmer nutzen ebenfalls Online-Solarprognosen.

Grafik: HTW Berlin “Stromspeicher-Inspektion 2025”

Bei Fenecon, Kostal und RCT Power funktioniert das Energiemanagement dagegen ohne Internetverbindung. Die Batterieladung werde bis zum Sonnenuntergang ausschließlich auf Basis der im Haus erfassten Leistungsmessdaten geplant und ohne externe Wetterprognosen. Sie erzielten damit im Testmonat Juni 2024 durch ihre prognosebasierten Batterieladestrategien eine Begrenzung der Abregelungsverluste um vier bis sieben Prozentpunkte. Bei den Energiemanagern mit Online-Prognosen reichte die Spanne von zwei bis zehn Prozentpunkten. Die Forscher kommen daher zur Einschätzung, dass die Einbindung von über das Internet bezogenen Wetter- oder Solarstromprognosen kein Qualitätsgarant für ein sehr gutes Energiemanagement sei.

Im Forschungsprojekt „Perform“ seien bereits individuelle Stellschrauben zur Optimierung des Energiemanagements auf Basis der 200-Millisekunden-Messdaten identifiziert worden. „Die Messkampagne bestätigt uns, dass wir nicht nur bei der Energieeffizienz, sondern auch mit unserem prognosebasierten Ladeverfahren sehr gut aufgestellt sind“, kommentierte Thomas Hauser, Geschäftsführer der RCT Power GmbH die Ergebnisse. Auf dieser Basis werde die Software weiter optimiert.

Energiemanagementsysteme verkürzen Standzeiten vollgeladener Batteriespeicher

Ein anderer Aspekt, den die Forscher für die „Stromspeicher-Inspektion 2025“ untersuchten, betrifft die Alterung von Batteriespeichersystemen. Ein Großteil der mittlerweile mehr als 1,7 Millionen Photovoltaik-Heimspeicher wird nach einem ähnlichen Muster genutzt: Sie laden frühmorgens, sobald Überschüsse aus der Photovoltaik-Anlage anfallen. Dies ist nach Ansicht von KIT-Gruppenleiterin Nina Munzke problematisch: „Lange Standzeiten bei hohen Ladezuständen verkürzen die Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien“.

An dieser Stelle können prognosebasierte Energiemanagementstrategien Abhilfe schaffen. Sechs getestete Hersteller hätten die Standzeit bei vollständig geladener Batterie verringert. Ein Testteilnehmer habe an sonnigen Tagen den Speicher vorrangig in den späten Nachmittagsstunden geladen. Damit habe das Energiemanagementsystem die Standzeit der Batterie im vollgeladenen Zustand um acht Stunden reduzieren können. Während des Testzeitraums halbierte diese intelligente Ladestrategie so die Verweildauer des Batteriespeichers bei Ladezuständen oberhalb von 90 Prozent.

Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.