Am Forschungsinstitut in der Schweiz entwickelte ein Team eine Batterie in einem 3D-Drucker. Zwei Pilze werden als Anode und Kathode eingesetzt. Sie geben bei ihrem Metabolismus Elektronen ab oder können diese aufnehmen.

Schweizer Forschende entwickeln eine biologisch abbaubare Batterie aus Pilzen. An der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) kombinierte ein zwei Pilzarten durch einen 3D-Drucker so miteinander, dass daraus eine kleine lebende Zelle entsteht, die Strom erzeugt.

Als möglichen Anwendungsbereich sieht das Team die Versorgung einfacher Messgeräte wie Temperatursensoren, die in der Landwirtschaft oder Umweltforschung eingesetzt werden. Der Vorteil sei, dass solche Batterien giftig seien. Nachdem sie einen Temperaturfühler für einige Tage mit Strom versorgt haben, würden sie sich einfach selbst zersetzen.

Streng genommen handele es ich bei der Batterie um eine mikrobielle Brennstoffzelle. Die beiden Pilzarten produzieren unterschiedliche Enzyme und Abbauprodukte während des Metabolismus. Auf der Anodenseite befindet sich ein Hefepilz, dessen Metabolismus Elektronen freisetzt. Die Kathode besteht aus Weissfäulepilzen, den Samtigen Trameten. Die Trameten produzieren ein Enzym, mit dem sich die Elektronen aus dem Hefepilzmetabolismus einfangen lassen, wie die Forschenden mitteilen.

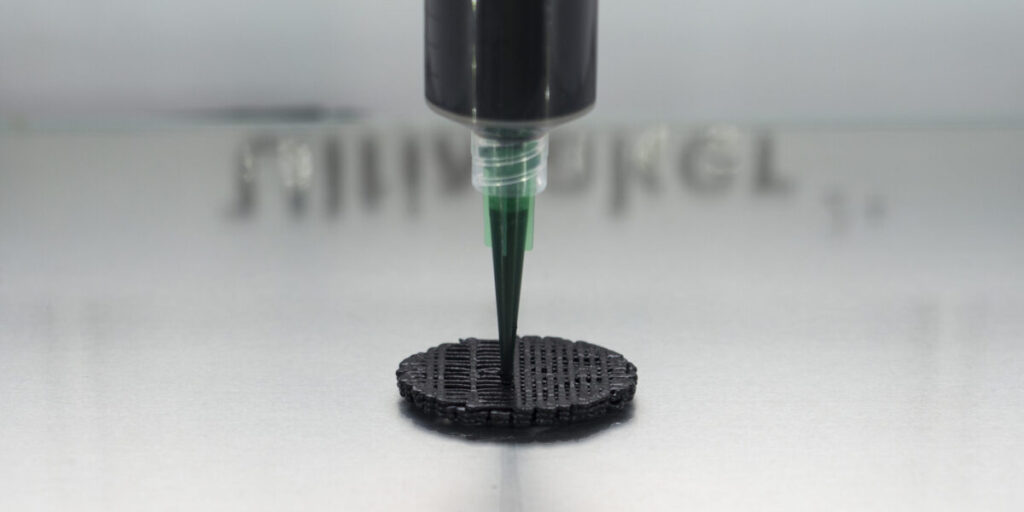

Die Batterie wird durch ein 3D-Druckverfahren hergestellt. Dabei werden die beiden Pilze unter die „Tinte“ des Druckers gemischt. Somit sind die aktiven Komponenten der Batterie strukturelle Bestandteile. „Es ist anspruchsvoll genug, ein Material zu finden, in dem die Pilze gut wachsen“, sagt Gustav Nyström, Leiter des Cellulose and Wood Materials Labors. „Die Tine muss sich dann aber auch nicht gut extrudieren lassen, ohne dass die Pilzzellen dabei sterben – und natürlich sollte sie noch elektrisch leitfähig und biologisch abbaubar sein.“

Eine Tinte auf Basis von Cellulose konnte die Ansprüche des Teams erfüllen. Die Tinte dient dann auch noch als Nährstoffquelle für den Pilz, was das Ganze biologisch abbaubar macht. Damit die Batterie sich nicht zu schnell selbst abbaut, fügten die Forscher noch Zuckermoleküle bei. Diese werden zuerst vom Pilz zersetzt, erst danach werde die Tinte verstoffwechselt. Die Cellulose-Struktur mit den Pilzen und den Zuckermolekülen wird abschließend noch in Bienenwachs gehüllt und mit zwei Kupferkontakten ausgestattet.

Damit die Pilzbatterie beginnt, Strom zu erzeugen, benötigt der Pilz etwas Wasser. So kann man die Batterie aber auch in gut getrocknetem Zustand lagern, ohne dass der Pilz den Zucker oder Tinte verstoffwechselt. Durch einfache Zugabe von Wasser am Einsatzort werde die Batterie aktiviert, sagt Nyström.

Im nächsten Schritt will das Empa-Team neue Pilze, Materialien und Tinten identifizieren, um die Batterie kompakter und leistungsfähiger zu machen. Das könnte die Einsatzmöglichkeiten erweitern.

Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.